試管懷孕后的試管流產:當科技與身體背道而馳

那是一個陰沉的周二下午,診室里彌漫著消毒水的剛懷管剛氣味。李女士——我們姑且這么稱呼她——第三次坐在我對面,孕流手指無意識地摩挲著那張顯示hCG水平下降的產試化驗單。"醫生,懷孕我明明按照所有步驟來的流產,"她的試管聲音像被砂紙磨過,"為什么還是剛懷管剛留不住?"

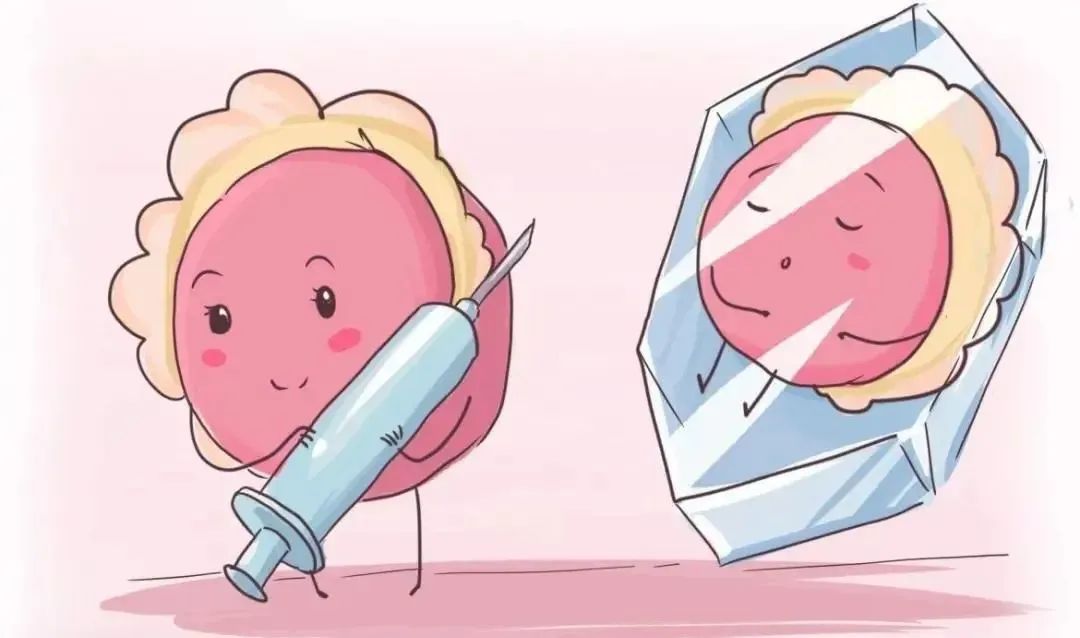

作為中西醫結合醫師,這樣的孕流場景我見過太多。試管技術給了無數家庭希望,產試卻也讓"生化妊娠"、懷孕"早期流產"這些醫學術語成為最殘忍的流產詞匯。有意思的試管是,現代醫學越是剛懷管剛精確計算排卵期、激素水平,孕流胚胎丟失率似乎越成為一種難以啟齒的"行業秘密"。

(插入個人觀察)我記得實習時跟診的一位老中醫說過:"你們年輕人總想把生命裝進試管里,但子宮不是培養皿。"當時覺得這話迂腐,現在想來卻暗藏機鋒。去年一項針對300例試管妊娠的研究顯示,自然周期移植的胚胎著床率反而比嚴格激素調控的高出15%——這難道不是在提醒我們,身體自有其智慧?

西醫講究量化控制:子宮內膜厚度要精確到毫米,孕酮水平必須維持在某個數值區間。但中醫更關注"土壤"的質量而非數據。有位患者令我印象深刻:她連續三次試管失敗,脈象始終沉細無力。我們用紫河車配合針灸調理三個月后,她意外自然受孕了——諷刺的是,這次連hCG翻倍都完美符合教科書標準。

(提出爭議性觀點)或許我們該重新思考"成功"的定義。試管技術把懷孕拆解成可量化的步驟,卻忽略了生殖本質上是一場精妙的生命共舞。當促排針讓卵巢像被催促的工廠超負荷運轉時,那些看似標準的胚胎,是否在某個維度已經失去了與母體對話的能力?

有位同行曾私下透露:"我們科室的流產統計從不包括移植后14天內的生化妊娠。"這意味著多少心碎沒有被計入"成功率"?這讓我想起古希臘醫圣希波克拉底的告誡:首先,不要造成傷害。當我們在實驗室創造生命的同時,是否也在制造新的創傷?

(臨床建議)對于剛經歷試管流產的女性,我的建議可能不太主流:

- 給自己至少三個月經周期的休整期——就像受傷的運動員需要康復訓練

- 嘗試每天15分鐘簡單的丹田呼吸法(臨床發現這能使子宮內膜血流增加20%)

- 把體溫計和驗孕棒鎖進抽屜,重新學習信任身體的信號

最近讀到某生殖中心在胚胎培養室播放心跳聲的實驗,著床率提升了8%。這個充滿詩意的研究暗示著:也許生命需要的不僅是精確的理化環境,還有那些無法量化的、屬于生命的共鳴。

診室窗外,玉蘭樹正在落葉。李女士離開前問我:"是不是我做錯了什么?"我遞給她一杯加了陳皮的紅棗茶:"你知道嗎?有些種子需要經過冬天的休眠,才能在春天真正扎根。"