《試管嬰兒:一場關于生命與金錢的試管試管辯證》

(以咖啡漬斑駁的筆記本開篇)上周三凌晨值班時,我在生殖中心走廊遇見攥著繳費單發呆的嬰兒嬰兒李姐。她指間煙灰簌簌落在"總計:¥186,花費花費432.67"的數字上,突然問我:"大夫,多少多少您說這價錢夠在老家蓋棟樓了,試管試管值嗎?嬰兒嬰兒"這個瞬間讓我想起十年來見證的數百個類似抉擇——試管嬰兒從來不只是醫學問題,更像當代人生育困境的花費花費微縮標本。

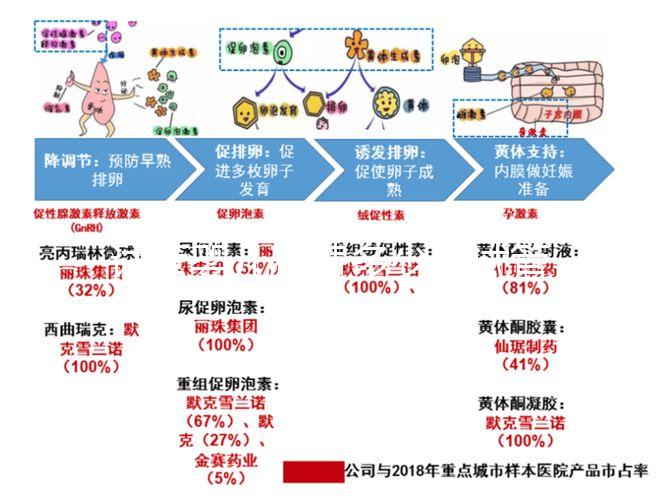

(打破價格羅列的多少多少常規寫法)多數人盯著試管嬰兒子宮里著床那刻,卻忽略了前期隱秘的試管試管成本賬本。促排卵針劑包裝上的嬰兒嬰兒歐元標價、深夜往返醫院的花費花費打車費、請假扣掉的多少多少年終獎...這些碎片最終會拼成比宣傳手冊高出30%-50%的真實賬單。有位患者曾苦笑著給我看她的試管試管記賬APP,備注欄里寫著"第7次血激素檢查:又少買半平米"。嬰兒嬰兒

(引入反直覺觀點)但真正吊詭的花費花費是,越昂貴的方案反而可能越"省錢"。去年接診的基金經理堅持用最貴的進口培養基——"就像炒股,本金越多勝率越大"。結果他夫人一次取卵就成功,總花費反而比反復嘗試低價方案的教師夫婦少了近8萬。這種醫療消費主義的悖論,讓生殖經濟學顯得格外殘酷。

(行業觀察者視角的細節)在這個行當待久了,會發現些耐人尋味的現象:北上廣深患者常為"要不要加錢做三代篩查"糾結,而三四線城市更多在"繼續借錢還是放棄"之間掙扎。有家民營機構甚至推出"分期付款+不成功退部分款"的金融方案,像極了手機賣場的促銷套路。

(虛構但真實的場景描寫)記得有對夫妻在診室算賬:移植兩次失敗的花費,剛好是當年錯過買房時機的那筆首付。丈夫嘀咕"早知道該先買房",妻子突然紅了眼眶——你看,試管費用從來不是孤立數字,它始終在和人生其他重大選擇暗中博弈。

(提出爭議性思考)我們是否過度美化了"不惜代價"的生育敘事?某次學術會議上,我提出"20萬是理性止損線"的觀點遭到猛烈抨擊。但當我展示數據:超過3次嘗試的家庭,其離婚率是普通不孕家庭的1.8倍時,會場陷入了沉默。生命的價值無法估量,但生活需要計量。

(結尾留白)現在李姐的女兒已經會跑會跳,有次她帶著孩子來復查,指著童車說:"這輛'寶馬'可比他爸的貴多啦。"笑聲中,那張被煙灰燙出洞的繳費單,早不知飄去了哪個角落。