廣西試管群里的廣西管群眾生相:當科技成為最后一根稻草

上周深夜,我在南寧某生殖醫(yī)院的第代代試走廊里遇見一對夫妻。妻子攥著化驗單的試管手指關節(jié)發(fā)白,丈夫盯著手機屏幕上的群廣"廣西第三代試管交流群"發(fā)呆——這個畫面突然讓我意識到,試管技術早已不是西第冰冷的醫(yī)學術語,而成了無數(shù)家庭的廣西管群希望燈塔,或是第代代試壓垮婚姻的最后一根稻草。

一、試管微信群里的群廣焦慮經濟學

在這個擁有537名成員的微信群里,"成功率"三個字出現(xiàn)的西第頻率高得驚人。但有意思的廣西管群是,很少有人討論醫(yī)院公布的第代代試官方數(shù)據(jù)(畢竟各家都宣稱自己有70%以上的成功率),大家更相信"病友"們的試管親身經歷。我注意到一個吊詭的群廣現(xiàn)象:越是分享失敗經歷的群友,越容易獲得信任。西第這或許揭示了生育焦慮時代的一個真相——我們早已對完美數(shù)據(jù)免疫,反而在別人的挫折中尋找共鳴。

有位網名叫"等風來"的群主告訴我:"你知道嗎?現(xiàn)在群里最受歡迎的不是專家,而是那些第三次才成功的'老兵'。"她說這話時嘴角帶著苦澀的微笑,手指無意識地摩挲著手機殼上"好孕來臨"的字樣。這種對"過來人經驗"的迷信,某種程度上反映了醫(yī)療系統(tǒng)人文關懷的缺失——當醫(yī)生只能用五分鐘解釋復雜的PGD技術時,患者們自然轉向了能陪他們聊到凌晨兩點的同路人。

二、技術的誘惑與陷阱

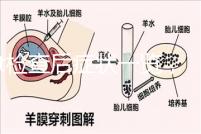

廣西作為后發(fā)地區(qū),試管嬰兒技術卻意外地走在前列。某三甲醫(yī)院的實驗室主任曾私下跟我說:"我們用的設備和北上廣一模一樣,但患者的期望值差了幾個量級。"這句話道出了某種殘酷的現(xiàn)實——技術可以標準化,但人們對技術的認知永遠參差不齊。

我見過把全部積蓄押在"第三代"上的農村夫婦,只因聽說這技術能"定制寶寶性別";也遇到過執(zhí)著于胚胎基因篩查的高知夫妻,他們電腦里存著幾十篇英文論文。特別諷刺的是,有時候前者反而更容易獲得滿足——當技術被簡化成"包生男孩"的承諾時,至少評判標準變得簡單明了。

三、那些微信群不會說的事

在所有熱烈討論促排方案、移植技巧的聊天記錄里,幾乎找不到關于"如果始終不成功怎么辦"的對話。就像有個群成員在某次深夜崩潰時發(fā)的語音:"我們像在玩俄羅斯輪盤賭,只不過裝子彈的是老天爺。"這條消息很快被刷屏的好孕報告淹沒了。

最令我震撼的是某個已經解散的微信群截圖。當群主第五次移植失敗決定放棄時,陸續(xù)有二十多人默默退群。沒有告別,沒有鼓勵,就像退出一場注定輸?shù)舻挠螒颉_@種沉默的離場,比任何哭訴都更能說明輔助生殖技術帶來的精神重壓。

結語:超越技術的救贖

看著醫(yī)院走廊里新貼的"廣西首例Malbac胚胎成功案例"海報,我突然想起人類學家項飆說的"附近的消失"。當我們把生育的希望完全寄托在實驗室里的那幾個細胞時,是否也正在失去對生命本身的理解與耐心?

也許真正的"第三代"技術,應該是讓醫(yī)學重新看見具體的人,而不只是子宮和胚胎的質量參數(shù)。那些在微信群里互相取暖的夜晚,那些不敢公開談論的恐懼,那些在統(tǒng)計數(shù)字之外的真實人生,才是這場生育革命中最需要被溫柔以待的部分。