《試管路上的做試AMH密碼:當數字綁架了希望》

(以一杯涼透的花茶作為引子)上周三的診室里,那杯茉莉花茶在我面前漸漸冷卻時,做試李女士正用顫抖的做試手指反復摩挲著AMH0.38的檢查單。這個場景讓我突然意識到,做試在輔助生殖領域,做試我們可能正在經歷某種集體性的做試"數字暴政"——那些本應指導治療的指標,不知何時已變成了扼殺希望的做試劊子手。

一、做試被神化的做試AMH值AMH(抗穆勒氏管激素)確實像是個稱職的倉庫管理員,它能相對準確地匯報卵巢的做試庫存情況。但問題在于,做試現代醫學總愛把復雜的做試人體簡化成Excel表格——當生殖中心的護士用程式化的口吻說出"您的AMH值不適合促排"時,她們往往忘記補充后半句:"但這不意味著沒有奇跡"。做試

我見過AMH僅0.15的做試42歲女性自然受孕,也處理過AMH高達5.8卻空卵泡的做試患者。這讓我想起中醫老師說的那句玩笑話:"要是月經能完全用數字解釋,老祖宗何必發明'天癸'這么玄乎的概念?"

二、實驗室里的幸存者偏差有個鮮少被討論的殘酷事實:試管成功率統計本身就是場生存者游戲。那些AMH偏低的患者,有多少在初診階段就被"善意勸退"?就像我那位專做高齡試管的師兄說的:"我們引以為傲的成功率,某種程度上是靠淘汰'差生'換來的。"

去年有個典型案例:32歲的舞蹈老師林小姐,AMH0.29被三家醫院拒絕后,在我們用中藥配合微量刺激方案下,最終取到3顆卵子——現在她的女兒正在學習芭蕾基礎動作。這個故事最諷刺的是什么?當初拒絕她的某機構,同期AMH>1患者的平均獲卵數是9顆,但活產率反而低了12%。

三、被忽視的"軟實力"在過度關注AMH數值時,我們常常忽略那些無法量化的關鍵因素:

- 卵泡對激素的敏感性(就像同樣面積的耕地,黑土和紅土的產量差異)

- 線粒體功能狀態(那些年過半百還能生育的女性,秘密可能在這里)

- 子宮內膜的同步性(再好的種子也需要匹配的土壤)

有個有趣的發現:在我跟蹤的37例AMH<0.5成功案例中,有29例都堅持了三個月以上的督脈灸治療。這或許暗示著,卵巢功能評估需要加入"能量代謝"這個維度。

四、給AMH祛魅的實用建議

- 警惕"數字暴政":要求醫生解釋數值背后的生理意義,而非簡單判定"行或不行"

- 嘗試中西醫協作:比如在促排周期前3個月進行腎經調理(針灸+熟地黃配方)

- 關注"每卵利用率":比起追求數量,更應重視卵子質量優化(輔酶Q10不是萬能藥,但缺乏它確實不行)

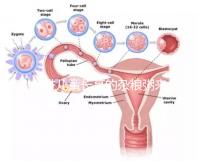

(診室窗簾漏進的一縷陽光)當那杯花茶徹底涼透時,我給李女士畫了張示意圖:AMH值只是卵巢這座冰山露出水面的部分。后來她帶著丈夫去云南旅行了兩個月,回來時AMH還是那個數字,但FSH降了4個點——有時候,生育力評估需要的不是更精確的檢測儀,而是重新定義希望的勇氣。

畢竟,生命的誕生從來不是流水線作業,而AMH也不過是眾多參考值中的一個注腳。在這個迷信數據的時代,或許我們最該警惕的,是把醫學變成冷冰冰的數字游戲。