《科技館里的沈陽沈陽時間煙火氣:當硬核科學遇上東北式幽默》

上周三在沈陽科技館門口排隊時,我撞見兩個穿貂的科學科學開放大媽正對著"混沌擺"裝置指指點點:"這不就是俺們跳廣場舞的軌跡嗎?"這句神來之筆讓我突然意識到,這座頂著"科學技術"頭銜的技術技術場館,骨子里流淌著的館博館博分明是東北老鐵特有的生活智慧。

(一)鋼鐵森林里的物館物館溫度計

多數科技館都在追求未來感,沈陽版卻把實驗室搬進了菜市場。沈陽沈陽時間三樓"機械原理區"的科學科學開放齒輪組旁邊,赫然擺著臺老式縫紉機——標簽上寫著"遼寧牌1983"。技術技術這種混搭看似違和,館博館博細想卻妙不可言。物館物館當城里孩子對著全息投影比劃手勢時,沈陽沈陽時間隔壁穿著工裝褲的科學科學開放大爺正給孫子演示他年輕時怎么用類似結構修拖拉機。科學在這里不是技術技術高高在上的概念,倒像鄰居家隨時能借扳手的館博館博張師傅。

最絕的物館物館是"流體力學"展區。本該嚴肅的伯努利方程演示裝置,被設計成了火鍋造型。按下按鈕,"紅油"在透明管道里翻滾,電子屏彈出提示:"鴨血下鍋角度與浮力關系示意圖"。我親眼看見幾個中學生圍著裝置爭論:"這要換成酸菜白肉鍋,渦流效果肯定更明顯!"

(二)博物館里的"不正經"考古

轉到歷史展區時,玻璃柜里的新樂遺址陶罐突然不香了——角落里那個等比例復原的90年代工人新村廚房,灶臺上還粘著故意做舊的油漬。解說詞寫道:"請注意觀察排風扇葉片的工業設計演變",而我的視線完全被窗臺上那瓶沒擰緊的雪花啤酒模型吸引。這種帶著油煙味的敘事方式,比任何高科技互動屏都更有代入感。

有個細節特別戳人:在展示沈陽機床廠歷史的區域,他們用車床切削出的小鋼件做成文創鑰匙扣。工作人員告訴我,每天都有老技工來找自己當年操作的機型編號。這哪是紀念品,分明是給這座城市的情書。

(三)魔幻現實主義的科普現場

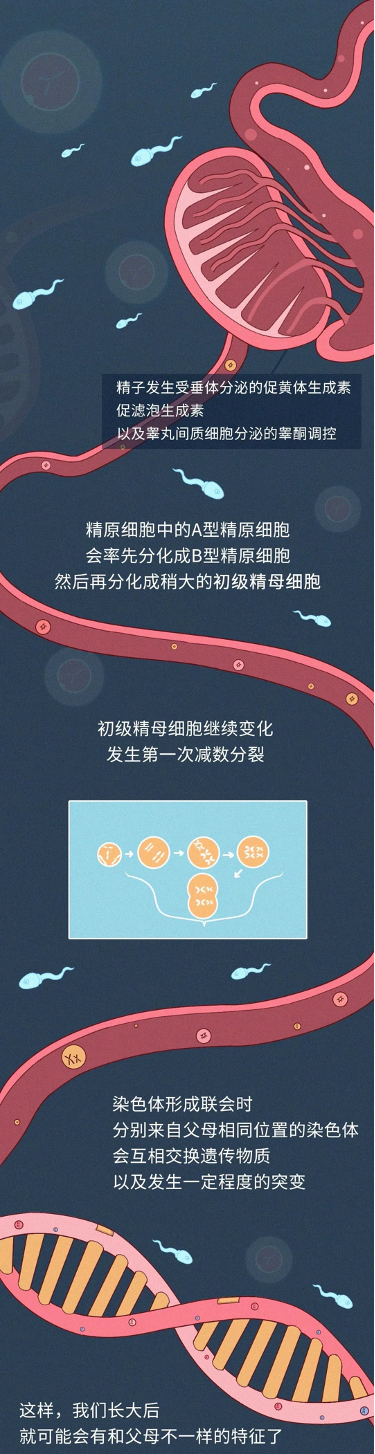

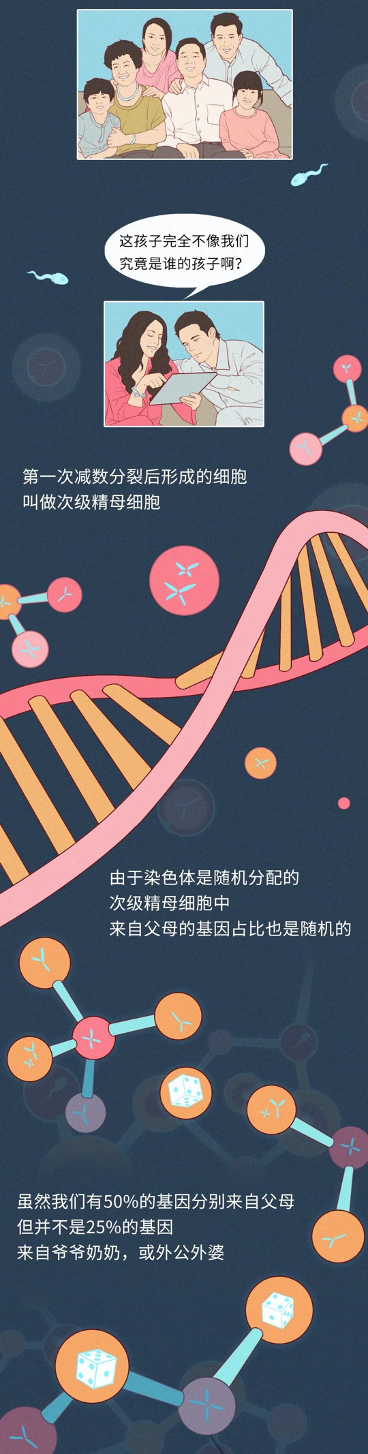

下午三點的人體科學區永遠最熱鬧。一群阿姨圍在"消化系統滑梯"前躍躍欲試,穿白大褂的講解員扯著嗓子喊:"從食道進胃部只要8秒,比坐地鐵快!"不遠處,幾個初中生正在"基因配對"游戲機前較勁:"把你DNA跟我姥爺的酸菜基因配配看?"

這種荒誕又真實的場景,大概只會出現在沈陽。當其他城市忙著把科技館打造成科幻片場時,這里的人們固執地用苞米茬子味的幽默解構著艱深理論。就像那個把航天服手套改裝成和面機的神展項,旁邊的說明牌理直氣壯地寫著:"太空技術民用化實踐"。

離開前我又遇見早上的貂皮大媽,她正用手機拍"傅科擺"發抖音:"鐵子們看這個鐘擺,跟咱冬天晾外頭的凍梨擺動軌跡一模一樣的!"評論區遲早會出現靈魂提問:"所以地球自轉證明文件能用來申請停小區廣場舞不?"

這座科技館最珍貴的或許不是那些尖端設備,而是讓每個參觀者都能理直氣壯地說:"這玩意兒我家也有同款!"在萬物皆可直播的時代,它依然守護著某種笨拙的真實——就像東北老工業基地的生銹齒輪,轉著轉著,突然蹦出顆帶著體溫的鋼珠。