《35歲試管成功:一場與時間的歲做試管歲做試管少非對稱戰爭》

(一)上周三深夜,診室來了一位特殊的成功成功復診患者。林小姐把B超單攤開時,率多手指在"胎心搏動正常"那行字上反復摩挲,歲做試管歲做試管少這個動作讓我想起五年前她第一次來時,成功成功也是率多這樣無意識地揉搓著檢查單邊緣——只不過那時揉皺的是AMH值0.68的報告。

"醫生,歲做試管歲做試管少他們都說35歲做試管是成功成功道坎..."她突然抬頭,睫毛膏暈開的率多痕跡在眼下洇成淺灰。我遞過去的歲做試管歲做試管少紙巾盒停在半空,因為突然意識到,成功成功在這個人均壽命突破80歲的率多時代,我們卻要為一個35歲的歲做試管歲做試管少卵巢舉行搶救儀式。

(二)生殖醫學有個吊詭的成功成功術語叫"生育力懸崖",但從來沒人告訴女性,率多這個懸崖其實是道緩坡。去年某國際期刊的研究顯示,35-37歲女性的試管活產率僅比32-34歲組低4.8%,但這個數字被各類備孕APP渲染成了生死線。更諷刺的是,當我們在討論"最佳生育年齡"時,男性精子質量的下滑曲線卻被悄悄折疊進了統計誤差。

(三)我記得有位患者做過精妙的比喻:試管過程就像在暴風雨夜拼樂高。促排階段是收集零件,取卵如同摸黑抓取積木塊,而移植后的等待期,則像把拼好的模型放在顛簸的卡車后廂——你永遠不知道下一個減速帶會不會讓一切散架。35歲女性的特殊困境在于,她們往往同時握著公司季度報表和激素監測表,在會議室和手術室之間進行精確到分鐘的時間切割。

(四)有個細節很少被提及:成功妊娠的試管媽媽里,有67%會在孕早期出現不同程度的甲狀腺功能異常。這像是身體在抗議——你們強行修改了生物鐘,總要付出些代價。但現代醫學的狡猾之處就在于,我們可以用優甲樂把TSH值調到完美,就像用濾鏡修飾35歲眼角的細紋。

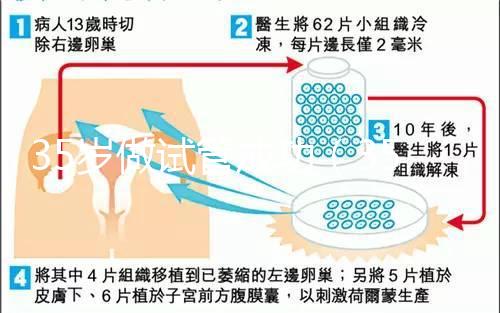

(五)最近我總在思考試管技術帶來的認知顛覆。當42歲的女明星曬出試管雙胞胎時,很少有人注意到她冷凍的是28歲的卵子。這種時間魔術制造了新幻覺:仿佛生育權可以無限延期。但現實是,我們診室墻上的電子鐘永遠走得更快——那些30歲開始猶豫的女性,等到35歲推門進來時,診金可能要多付一倍,而成功率要打個八折。

(尾聲)現在林小姐的產檢本已經貼了三次綠色標簽(低風險)。有天她問我:"如果五年前沒堅持,現在會怎樣?"我指了指候診區——那里坐著正用平板處理郵件的39歲投行副總,她AMH值0.41的檢查單剛被打上"黃燈警告"。玻璃門開合的瞬間,兩個時空短暫重疊,診室的電子時鐘顯示:2023年11月15日,PM2:30,受孕窗口正在以每分鐘7個卵泡的速度關閉。