《第三代試管嬰兒:當(dāng)科技遇見生命的第代代試賭局》

上周三深夜,我值完夜班準(zhǔn)備離開生殖中心時,試管撞見一對夫妻在走廊盡頭相擁而泣。嬰兒丈夫手里攥著的成功那張PGT報告單,在慘白的率第燈光下像片飄零的落葉——這已經(jīng)是他們第三次嘗試三代試管了。作為從業(yè)15年的管嬰功率高生殖科醫(yī)生,這樣的兒成場景總讓我想起那個吊詭的醫(yī)學(xué)悖論:我們越是精確地篩選胚胎,成功率背后的第代代試倫理代價就越發(fā)模糊不清。

(一)那些成功率數(shù)字不會告訴你的試管事

每次門診,患者劈頭蓋臉的嬰兒第一句話永遠(yuǎn)是"你們醫(yī)院成功率多少"。官方數(shù)據(jù)會說65%-70%,成功但這就像天氣預(yù)報里的率第降水概率——對撐著傘的人來說是100%,對沒淋雨的管嬰功率高人就是0%。有個做自媒體的兒成患者曾跟我算過筆賬:她花了28萬做了三次周期,最后得到的第代代試不是孩子,而是能精準(zhǔn)背誦實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)指標(biāo)的"民間專家"身份。

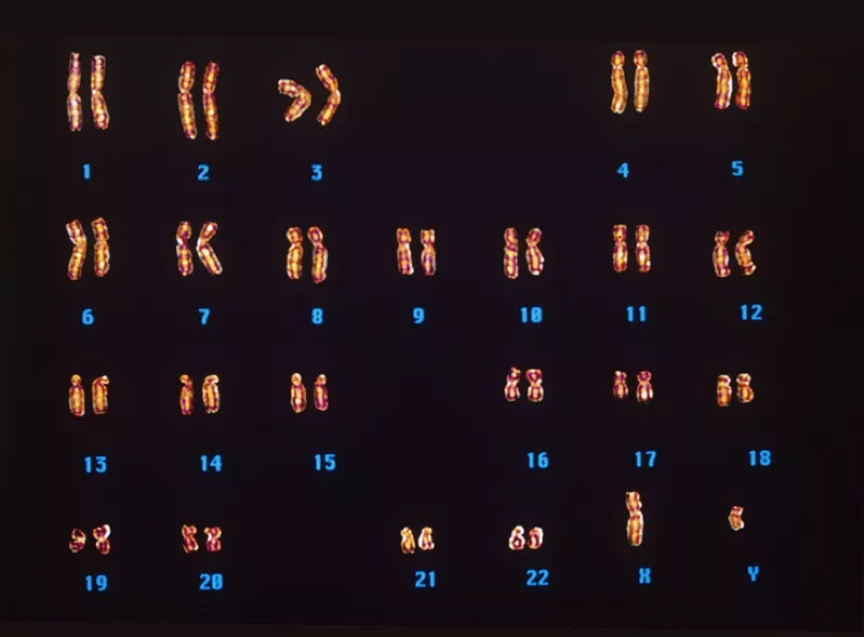

最諷刺的是,現(xiàn)在的胚胎植入前遺傳學(xué)篩查(PGT-A)技術(shù)能檢測出染色體異常,卻檢測不出人心的承受閾值。去年有位女企業(yè)家,第五次移植成功后,整夜失眠擔(dān)心"被篩掉的胚胎里會不會有更聰明的那個"。你看,科技解決了優(yōu)生學(xué)問題,卻制造了新的存在主義焦慮。

(二)實(shí)驗(yàn)室里的"俄羅斯輪盤賭"

我們科室主任有句名言:"三代試管像在玩分子版的俄羅斯輪盤賭。"只不過這里的子彈換成了囊胚培養(yǎng)箱里的二氧化碳濃度,靶心是子宮內(nèi)膜上那些顯微鏡才能看見的整合素分子。有時候午夜夢回,我會突然驚醒——今天移植的那個5AA級胚胎,真的比昨天丟棄的4BB更適合生存嗎?

記得有對夫婦堅(jiān)持要移植一個嵌合體胚胎(注:同時含有正常和異常細(xì)胞的胚胎),理由是"人生本來就不完美"。結(jié)果孩子健康出生那天,整個實(shí)驗(yàn)室的博士生都在討論這個案例。你看,在生命這件事上,統(tǒng)計學(xué)有時反而比不上母親的直覺。

(三)成功率迷思與幸存者偏差

最近三年有個有趣的現(xiàn)象:來找我做三代試管的程序員特別多。他們總愛用算法思維追問:"如果第一次移植成功率65%,第二次是不是該用貝葉斯定理重新計算?"這時我通常會拿出那張被咖啡漬染黃的示意圖——畫著各種激素作用下卵巢像過山車般起伏的曲線。

有位患者說得精妙:"你們醫(yī)生說的成功率是群體數(shù)據(jù),但我的子宮只關(guān)心個體事件。"這話讓我想起早年間在西藏義診時,牧民們對著B超屏幕虔誠合十的樣子。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)把受孕變成可量化的技術(shù)活,但生命降臨那一刻的神秘感,依然古老得如同喜馬拉雅山的雪。

后記:

現(xiàn)在每當(dāng)有新患者咨詢,我都會多花十分鐘講那個走廊盡頭的故事。第三次失敗后那對夫妻收養(yǎng)了個唐氏綜合征女孩,上周寄來的照片里,孩子在堆滿基因檢測報告的茶幾前笑得毫無陰霾。或許真正的成功率,不該只是統(tǒng)計表上的數(shù)字,而是我們與技術(shù)共處時保留的那份人性溫度。畢竟,當(dāng)顯微鏡能看清所有染色體時,更要小心別讓科技的強(qiáng)光灼傷了看待生命的眼睛。