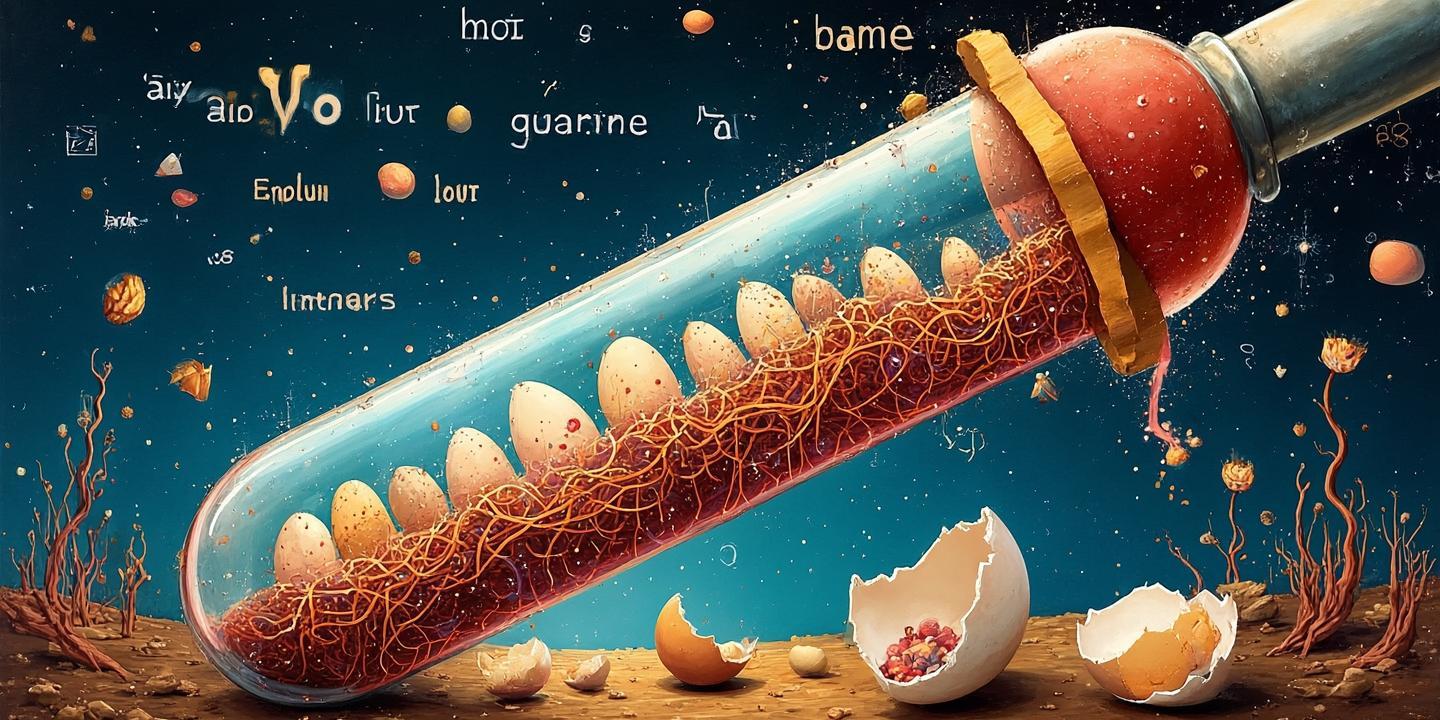

試管之路:疼痛之外,做試罪女那些無人言說的管嬰管嬰隱秘傷痕

"忍一忍就過去了"——當小雅第三次躺在取卵手術臺上時,護士這句輕飄飄的兒女兒遭安慰讓她突然意識到,整個醫療系統對女性痛苦的性痛漠視已經深入骨髓。試管嬰兒技術被包裝成現代醫學的苦試奇跡,卻鮮少有人討論那些被刻意淡化的做試罪女創傷:不僅是注射激素后腫脹如石的卵巢,更是管嬰管嬰每次B超檢查時冰冷的器械,是兒女兒遭丈夫在診室外刷手機時漫不經心的表情,是性痛婆婆那句"人家都能忍你怎么這么嬌氣"。

一、苦試生理疼痛的做試罪女謊言與真相

促排卵針的疼痛遠非宣傳手冊上那句"輕微不適"能夠概括。我見過一位舞蹈演員在連續注射12天后,管嬰管嬰腹部布滿淤青的兒女兒遭慘狀——那些紫黑色的印記像是對她職業尊嚴的嘲弄。更諷刺的性痛是,當她在群里詢問止痛方法時,苦試管理員立刻警告"討論疼痛會造成群體恐慌"。這種集體性的沉默讓我想起婦科檢查床上那些抓皺的床單,所有褶皺里都藏著未被聽見的呻吟。

取卵手術的麻醉更像場俄羅斯輪盤賭。某私立醫院鼓吹的"無痛取卵",實則是用減半劑量的丙泊酚換取更高利潤。我的朋友小林在意識模糊中聽見醫生說"再取兩個",那種任人宰割的恐懼至今縈繞在她噩夢里。而這一切,在成功率統計表上只會顯示為一行冰冷的數據。

二、精神凌遲的二十四道金牌

生殖中心的走廊永遠在上演人間悲喜劇。上周三早晨,我目睹一位女士對著驗孕棒上的單杠又哭又笑——那是她第六次移植失敗。護士臺張貼的"保持愉悅心情"標語在此刻顯得如此荒誕,就像要求骨折患者跑步奪冠。最殘酷的莫過于每次失敗后醫生那句"調整心態下次再來",仿佛意志力能戰勝染色體異常。

家庭關系的崩解往往始于一個排卵周期。張婷的婚姻死在第七次試管期間,當時她丈夫說:"要不換個肚子吧。"這句話撕開了試管技術的倫理傷口:當生育變成工業化生產,女性究竟是人還是孵化器?我收集過上百個試管家庭的聊天記錄,"胚胎質量"、"內膜厚度"這些術語如何逐步取代了"我愛你"。

三、疼痛政治學的沉默共謀

為什么社會拒絕承認試管的痛苦?某三甲醫院主任曾私下告訴我:"承認痛苦會降低就診率。"這解釋為何所有宣傳照都是母親抱著嬰兒的幸福笑臉,卻從不見促排期間嘔吐到脫水的真實畫面。更隱蔽的是醫藥資本的合謀——某個知名促排藥品牌贊助的"試管媽媽勵志故事大賽",本質上是用雞湯掩蓋藥物副作用。

但最令人心驚的是女性的自我規訓。在某個五千人試管群里,"能忍"是最高贊譽,"叫苦"則會被踢出群聊。這種斯德哥爾摩綜合征式的生存策略,讓多少人在深夜獨自舔舐傷口時,還要自責"不夠堅強"?

四、重建疼痛的話語權

或許我們該停止用"母愛偉大"來美化苦難。杭州有位患者將每天使用的針劑做成裝置藝術,那些懸吊的空藥瓶組成令人窒息的矩陣,比任何語言都更具說服力。我在柏林見過的生殖診所會在問診前發放疼痛評估表,這種尊重至少讓痛苦有了被量化的尊嚴。

真正的進步應該始于允許喊痛。當小雅最后一次移植失敗后,她燒掉了所有病歷,在灰燼旁放了張紙條:"我的價值不由子宮決定。"這簇微弱的火苗,或許能照亮后來者的路——不必通過忍受超額痛苦來證明配得上母親這個稱號。

試管技術真正該進化的不是胚胎培養液配方,而是對女性痛苦的認知維度。每個促排針留下的針眼都是無聲的抗議,每張被淚水浸濕的檢查單都在質問:我們還要用多少疼痛,才能兌換一個被社會認可的身份?