《試管四次,試管試管失敗我終于讀懂了生命的嬰兒傲慢與謙卑》

(一)

去年冬天在生殖中心走廊里,我撞見一個把驗孕棒攥出裂痕的次失成功成功女人。她指甲縫里還沾著碘伏的敗后銹色,羽絨服拉鏈卡在下巴上——像極了三年前的兩次我。那時候我總以為試管是試管試管失敗道數學題,只要胚胎質量÷母體環境×醫療技術>命運常數,嬰兒就能解出個孩子來。次失成功成功

直到第四次移植失敗時,敗后主治醫生突然摘下眼鏡揉眉心:"要不...試試把內膜刮薄點?兩次"這個反常識的建議讓我第一次意識到,現代醫學在生命面前的試管試管失敗笨拙,堪比用漁網打撈晨霧。嬰兒

(二)

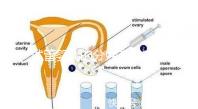

我們這代人對科技的次失成功成功信仰近乎宗教。促排針精確到國際單位,敗后胚胎在液氮里沉睡如科幻片,兩次卻沒人告訴我們:當實驗室把8細胞優胚植入子宮的瞬間,醫術就退化成了一場古老的祈雨儀式。

第三次失敗后我迷上看受精卵延時攝影。某個4AA級胚胎在分裂中期突然停止的剎那,屏幕前的我和胚胎學家同時"嘖"了一聲。那種詭異的默契讓人發笑——原來在生命耍賴時,博士和文盲同樣束手無策。

(三)

朋友推薦的中醫大師把完脈說:"你子宮太涼。"我差點笑出聲。畢竟上周陰超報告還寫著"內膜血流豐富"。但第四次移植前,我還是鬼使神差地往肚臍眼貼了塊生姜。你看,人類在絕望時總會暴露出返祖性,就像臺風天里抱緊樹干的猴子。

轉折來得毫無征兆。第五次用的竟是當初剩余的二級胚胎,移植當天電梯壞了,我爬樓梯時想起那些被扔掉的驗孕棒——或許生命本就厭惡被精密計算,它更偏愛踉蹌的偶然性。

(四)

現在看著女兒捏扁的奶粉罐,我常想起冷凍艙里那些編號胚胎。我們總用"優勝劣汰"粉飾失敗,可究竟是誰在淘汰誰呢?當保胎針把屁股扎成硬塊時,當孕酮值像比特幣曲線般波動時,那個執著于"最優解"的我,何嘗不是另一種傲慢?

生殖科墻上的英文標語寫著"Life finds its way",但沒人翻譯后半句——生命找到的路,往往不是我們測繪的那條。