試管嬰兒促排卵要幾天?試管這問題背后藏著多少女人的生命時速

"第十二天了,醫生說卵泡還是嬰兒不夠大。"朋友小雅在微信里發來這句話,促排配著一個苦笑的卵天表情包。我盯著手機屏幕,般試突然意識到試管促排這件事遠非醫學手冊上冷冰冰的管促"10-14天"可以概括——那是用激素與希望編織的生命倒計時,每一天都像在走鋼絲。排打

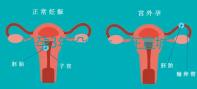

一、試管被標準化的嬰兒時間謊言

所有生殖中心的宣傳冊都會告訴你:促排卵周期通常持續10到14天。這個數字整齊得可疑,促排就像商場里"買一送一"的卵天促銷標簽。但當我陪著小雅穿梭于診室與B超室之間時,般試才發現這所謂的管促"標準時長"不過是個統計學上的幻覺。

李主任——那個總愛把聽診器掛在脖子上的排打老醫生——有次私下說:"我們給病人報10-14天,就像餐廳說'等位約30分鐘',試管實際要看當天有多少人排隊。"這話糙理不糙。我見過打了9天針就取卵的幸運兒,也見過戰戰兢兢挨到18天的"困難戶"。最諷刺的是,當你的卵泡在12毫米停滯不前時,醫生們依然會翻著日歷說"再觀察兩天"——仿佛女性的生理時鐘就該精準如瑞士手表。

二、等待中的隱秘戰爭

促排藥物帶來的腹脹感,小雅形容得像"有人往子宮里塞了個正在充氣的籃球"。但比身體不適更折磨人的,是那種被時間綁架的焦灼。每天早晨7點的尿促性素注射成了神圣儀式,B超監測日則像期末放榜——內膜厚度、卵泡數量、雌激素水平...這些數字組合成密碼,決定著今天該歡喜還是該強忍淚水。

有個細節特別耐人尋味:生殖中心的護士站永遠擺著三臺不同時區的時鐘。"北京、紐約、倫敦,"護士長笑著解釋,"我們的患者很多在倒時差打針。"這荒誕又真實的場景,活脫脫是當代生育焦慮的隱喻——連卵泡都要被迫適應全球化節奏。

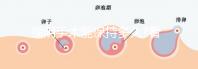

三、被折疊的生理認知

我們這代人從小被灌輸"28天月經周期"的常識,卻在試管促排面前遭遇認知顛覆。當外源性激素粗暴地接管卵巢指揮權,身體突然變成了陌生戰場。小雅在第八天凌晨給我發消息:"你說,那些自然排卵的女人,知道自己有多幸福嗎?"

這話讓我想起某次在診所遇到的戲劇性場面:兩位相鄰而坐的女士,一個因為卵泡發育太快需要緊急停針,另一個卻因反應遲鈍要追加劑量。相同的藥物方案,卻演繹出截然不同的生物劇本——現代醫學終究沒能攻克個體差異這座大山。

四、時間的價格標簽

很少有人算過這樣一筆賬:每延長一天促排,意味著多一支450元的果納芬,多一次300元的B超監測,多請半天扣工資的病假。某私立醫院甚至推出"促排卵包干價",像極了健身房年卡——賭的就是你不會用到上限天數。這種將生育能力證券化的操作,讓醫療時間變成了可切割的商品。

但最昂貴的從來不是金錢成本。小雅在第十五天終于等到夜針通知時,她丈夫正在國外出差。"孩子將來會知道,他生命的起點是媽媽獨自面對取卵針的嗎?"這個問題至今沒有答案。

站在生殖中心樓下抽煙區,常能聽見各種版本的"促排歷險記"。有人說自己像被編程的生化機器,有人調侃這是"高級版的俄羅斯輪盤賭"。但所有人最終都會掐滅煙頭回到診室——因為在生育這條賽道上,時間從來不是公平的裁判,而是最嚴苛的考官。

或許促排真正的天數不該用日歷衡量,而該計算那些輾轉反側的夜晚,那些突然涌出的眼淚,那些對著注射器給自己鼓勁的清晨。當醫學給出的標準答案失效時,每個女人都在書寫屬于自己的時間簡史。