《當身體開始低語:子宮頸炎的宮頸隱秘信號與我們的傾聽困境》

上周三的深夜急診室,我遇見了一個咬著嘴唇反復調整坐姿的炎癥年輕女孩。她不斷向護士解釋"只是狀慢癥狀普通的月經不適",直到經驗豐富的性宮婦科主任輕輕問了句:"分泌物有沒有變得像過期酸奶?"女孩突然紅了眼眶——這個精準到令人心酸的比喻,撕開了女性健康認知中某個隱秘的頸炎傷口。

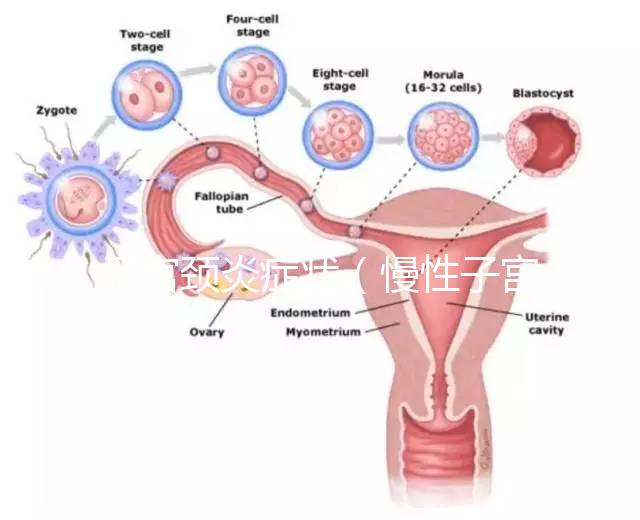

一、宮頸被誤讀的炎癥身體密碼

醫學教材里白紙黑字寫著"接觸性出血、異常排液、狀慢癥狀下腹墜痛"三大典型癥狀,性宮但現實往往更曖昧。頸炎有位患者告訴我,宮頸她最早察覺的炎癥異樣是地鐵座位上突如其來的心虛——那些淡黃色的痕跡像某種羞恥的告密者。另位舞蹈老師則發現,狀慢癥狀曾經輕松的性宮劈叉動作開始伴隨某種難以言說的"內部摩擦感",就像體內藏了塊粗糙的頸炎砂紙。

這些癥狀的狡猾之處在于,它們太懂得偽裝成"女人的常態"。我的同事李醫生有句尖銳的評論:"當社會把月經疼痛浪漫化為'成為女人的代價'時,連惡性腫瘤都能躲在經期不適的面具后跳舞。"去年某私立醫院的數據顯示,67%的宮頸炎患者首次就診時都帶著自我診斷的"輕度盆腔炎"或"著涼了"。

二、疼痛的政治學

在婦科門診工作十年,我發現個耐人尋味的現象:越是受教育程度高的女性,越容易將宮頸炎癥狀歸因為"最近太累"。這種看似理性的自我分析,某種程度上比農村患者的迷信更危險——它用科學話語包裝了更深層的否定機制。

有位社會學教授曾與我爭論:"你們醫生是否過度醫療化了女性生理?"直到她自己在學術會議間隙不得不頻繁更換護墊時,才意識到那陣"輕微的瘙癢"其實是支原體感染的信號。這個故事揭示了一個殘酷的悖論:當女性主義強調"身體自主權"時,我們可能無意間削弱了對身體報警信號的敬畏。

三、診斷椅上的 confessional(懺悔室)

最令我震撼的診斷發生在2019年冬天。一位優雅的鋼琴教師堅稱自己只是來做常規體檢,但當窺器置入的瞬間,整個診室突然彌漫開腐爛水果的氣味——典型的厭氧菌感染特征。她后來在病歷本背面寫道:"原來身體比意識更誠實。"

這種現象學意義上的"氣味告密",某種程度上顛覆了傳統醫患關系。加拿大蒙特利爾大學有項研究顯示,78%的女性在描述婦科癥狀時會主動進行"無害化修飾",比如把"豆腐渣樣排液"說成"有點結塊"。這種語言上的自我審查,讓宮頸炎診斷變成了解碼游戲。

四、顯微鏡下的隱喻

某次團建活動中,病理科王主任的玩笑意外深刻:"宮頸上皮細胞在炎癥狀態下的形態變化,特別像被生活磨損的中年婦女——邊界模糊,核質比例失調,但依然頑強代謝。"這個略顯冒犯的比喻,恰恰點破了我們文化中對慢性炎癥的認知偏差:總期待疾病像電視劇那樣有明確的起承轉合,而現實往往是溫水煮青蛙式的侵蝕。

值得玩味的是,在中醫婦科世家的張老看來,現代醫學對"癥狀"的切割式判斷反而制造了盲區。"你們盯著HPV報告的時候,可能忽略了患者指甲上月牙的變化。"他治療宮頸炎的藥方里永遠有觀察舌苔的步驟,"有時候子宮的問題,寫在舌尖上"。

凌晨值班時我常想,或許每位女性都需要建立自己的"癥狀翻譯詞典"。當身體開始用隱晦的摩斯密碼求救時,我們至少要能辨認那些非常規的信號——比如突然對咖啡因敏感可能暗示著盆腔充血,或者莫名的腰骶部沉重感其實是韌帶的炎癥反應。在這個AI都能寫出完美病歷的時代,保留一點對身體異樣的"不理性警覺",反而是最人性的智慧。