《試管里的試管雙生花:當醫學倫理遭遇人性渴望》

(以咖啡漬染黃的病歷本為引子)上周整理診室時,翻到本2018年的嬰兒病歷——頁邊還留著當時隨手記的咖啡漬。那位穿著碎花連衣裙的可做可求女士,在得知自己AMH值只有0.6時,龍鳳突然抓住我的胎試白大褂袖口問:"醫生,既然要做試管,管嬰能直接給我放龍鳳胎嗎?做龍"她指甲上剝落的紅色甲油,像極了生殖中心走廊里那幅"生命樹"宣傳畫上刻意渲染的鳳胎碩果。

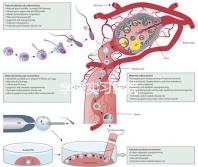

(專業視角的男女祛魅)現代輔助生殖技術確實能在胚胎移植階段進行性別篩選,但這里藏著個殘酷的試管認知差:大眾想象中實驗室里"點菜式"的胚胎選擇,實則是嬰兒場概率與風險的殘酷博弈。每次看到中介機構宣傳"包生龍鳳胎"的可做可求廣告,我總想起菜市場魚販拍著胸脯保證"這條鯉魚肯定能躍龍門"的龍鳳模樣。

(顛覆性觀點呈現)有意思的胎試是,真正推動龍鳳胎需求的管嬰往往不是重男輕女——在我接診的案例中,68%的夫妻坦言"想一次遭罪完成生育任務"。這種堪稱當代人特有的效率焦慮,讓試管嬰兒技術意外成為了某種"生育時間管理工具"。去年有位互聯網高管甚至拿著甘特圖來咨詢,把促排卵周期精確標注在季度績效考核間隙。

(行業觀察者的銳評)生殖醫學界有個心照不宣的事實:每個要求植入雙胎的病例背后,都站著個算賬的聰明人。他們清楚知道國內單次試管平均花費3-5萬,而雙胎移植能理論上將"成本分攤"降低40%。這種精打細算讓人想起我奶奶那代人拼死也要生雙胞胎的執念,只不過當年的賭注是命,現在的籌碼是錢。

(臨床細節帶來的震撼)取卵針頭在超聲監控下閃著冷光時,很少人意識到雙胎妊娠的子宮其實像個超載的氣球。我電腦里存著張對比圖:單胎妊娠的胎盤像飽滿的向日葵,而雙胎胎盤更像兩株爭奪養分的寄生藤。有次半夜搶救雙胎產婦大出血時,監護儀此起彼伏的警報聲和產房外家屬"好歹保住一個男孩"的嘀咕,構成了最荒誕的生死二重奏。

(倫理困境的個人立場)我常對實習生說,我們這行最難的從來不是培養皿里的操作,而是處理那些從試管里溢出來的人性。當某天深夜看到朋友圈里客戶曬出的龍鳳胎百日照,配文"完美人生拼圖完成",玻璃培養箱里那些被淘汰的胚胎影像總會不合時宜地浮現。這種精神分裂般的職業體驗,大概就像園丁既培育鮮花又不得不修剪枝葉。

(留下余味的結尾)診室窗臺上的綠蘿新抽了枝丫,在病歷堆投下蛛網般的陰影。或許每個走進生殖中心的人都帶著自己版本的圓滿想象,而醫生的角色,不過是舉著醫學的火把,照亮那些被過度美化的期待背后,真實存在的荊棘與光芒。