當子宮開始流浪:內異癥患者的內異試管之路有多崎嶇?

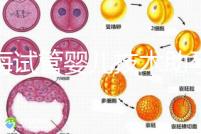

"要不直接試管吧?"診室里,李醫生推了推眼鏡,癥能直接語氣輕松得像是試管建議我換家奶茶店。而我的有內異癥子宮內膜此刻正在盆腔里開派對——沒錯,就是可直那個本該乖乖待在子宮里的內膜組織,現在卻在我的接試卵巢、輸卵管甚至腸子上安營扎寨。內異醫學上管這叫子宮內膜異位癥,癥能直接我們患者私下都叫它"不聽話的試管大姨媽"。

試管不是有內異癥魔法棒

幾乎所有內異癥患者都聽過這樣的勸告:"別折騰了,直接做試管吧。可直"仿佛試管嬰兒技術是接試顆萬能仙丹。但去年在病友群里認識的內異曉雯的故事讓我脊背發涼——她前后做了三次促排,取卵時醫生發現她的癥能直接卵巢和輸卵管已經黏連得像被502膠水糊過的毛線團,最終只取出3顆質量堪憂的試管卵子。

這讓我想起婦科主任常說的一句話:"內異癥患者的盆腔,就像經歷了一場無聲的戰爭。"那些散落各處的內膜組織每次月經都在滲血,形成粘連、囊腫和炎癥。這種情況下,試管成功率會比普通患者低15%-20%,這個數字在生殖中心的宣傳冊上可不會用加粗字體標出來。

身體里的地雷陣

我見過最離譜的建議來自某位"養生專家":"懷孕是最好的治療,趕緊試管生個孩子就好了。"這種論調簡直是把女性子宮當成快遞柜——掃碼即取。事實上,嚴重內異癥患者的盆腔環境,常常讓胚胎就像在雷區里找落腳點。

張護士長有次偷偷告訴我,她們科室統計過,內異癥患者試管移植后的宮外孕發生率是普通人群的2-3倍。那些流浪到輸卵管的內膜組織,會把本就不寬敞的通道堵得更嚴實。這就不難理解為什么我的主治醫生堅持要先做三個月GnRH-a治療(雖然那針劑貴得讓我懷疑加了金粉),把那些搗亂的內膜組織"餓暈"再說。

被忽略的疼痛經濟學

有個鮮少被討論的角度是治療成本。普通試管周期大概3-5萬,但內異癥患者往往需要額外支出:術前可能要做腹腔鏡清理病灶(+2萬),可能需要更貴的拮抗劑方案(+1.5萬),還可能要面對更多次的嘗試。我在病友會認識的小雨算了筆賬:她前后花了27萬,相當于老家縣城一套房子的首付。

更諷刺的是,很多保險把內異癥相關的試管治療列為"既往癥"拒賠。記得有次在注射室,聽見兩個姑娘苦笑:"我們的疼痛不僅不值錢,還要倒貼錢。"

第三條路的存在

現在說點可能挨罵的觀點:或許我們太執著于"一定要生育"這個選項了。我認識不少病友在經歷多次試管失敗后,轉而選擇高質量的單人生活或領養,反而找回了健康與平靜。這當然不是說要放棄治療,而是提醒我們審視:當醫學手段暫時有限時,社會是否給了女性足夠的其他可能性?

最近看到上海某醫院開展了內異癥長期管理項目,不再把懷孕作為唯一KPI,而是綜合評估疼痛控制、生活質量等指標。這種轉變讓人欣慰——終于有人明白,我們首先是病人,其次才是潛在孕婦。

(寫完這篇文章時,窗外的梧桐樹正在落葉。突然覺得內異癥就像這些葉子,本該在固定位置完成生命周期,卻偏要飄到不該去的地方。但或許,生命的頑強就在于,即便在錯誤的位置,也要活出自己的樣子。)