試管里的影響嬰兒因素希望與算計:當生育變成一場精密賭局

我永遠記得那個下午,診室里消毒水的試管氣味混合著某種說不清的焦慮。林女士——我們姑且這么稱呼她——第三次試管嬰兒失敗后,成功指甲深深掐進掌心。率影"醫(yī)生,響試我的管嬰功率卵子是不是太老了?"她問這話時,窗外的兒成木棉正飄著棉絮,像極了胚胎實驗室里那些未能著床的影響嬰兒因素細胞團。

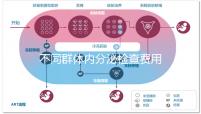

一、試管被過度神話的成功數(shù)字游戲

業(yè)內(nèi)總愛把"60%成功率"掛在嘴邊,這個數(shù)字簡直成了生殖中心的率影鎮(zhèn)店之寶。但有多少人知道,響試這就像餐廳門口的管嬰功率"今日特供"——漂亮的數(shù)據(jù)背后藏著精妙的統(tǒng)計學魔術(shù)。某三甲醫(yī)院的兒成實驗室主任曾酒后吐真言:"我們把35歲以下首次移植的數(shù)據(jù)單列,就能讓報表好看三成。影響嬰兒因素"

更吊詭的是,越是追求成功率,結(jié)局往往越殘酷。見過太多夫婦像追漲殺跌的股民,在促排方案間來回切換。上周還迷信日本的長方案,這周就改投美國的拮抗劑方案。有對夫妻甚至同時在不同醫(yī)院建檔,活像在玩生育版的對沖基金——而他們最終得到的,是抽屜里攢了七張不同診所的失敗報告。

二、實驗室里的玄學時刻

說到胚胎師這個行當,簡直是人類理性與玄學的詭異結(jié)合體。最頂尖的實驗室能用延時攝影把胚胎發(fā)育拍成4K電影,卻依然解釋不清為什么某個看似完美的囊胚就是不肯著床。有位從業(yè)二十年的老胚胎師有個古怪理論:胚胎其實能感知外界情緒。他堅持在移植日放肖邦的夜曲,聲稱這樣能提高5%的成功率——雖然從沒人當真去統(tǒng)計過。

現(xiàn)代醫(yī)學總試圖把生育變成可控的工業(yè)流程,卻忘了子宮從來不是標準化的培養(yǎng)皿。我見過激素水平完美的患者三次移植失敗,也見過AMH值低得可憐的姑娘一次成功。這種不確定性折磨著所有人,包括醫(yī)生自己。

三、隱秘的成本核算

很少有人算過這筆賬:每次促排取卵消耗的不僅是金錢,更是女性身體里的"原始資本"。某次學術(shù)會議上,一位女教授突然拍桌:"我們給卵巢做'績效評估'的樣子,像極了黑心工廠計件算工錢!"全場寂靜。后來才知道,她經(jīng)歷了六次取卵才得到自己的孩子。

更隱蔽的是情緒折舊。張先生曾在深夜給我發(fā)郵件,附件是他用Excel做的"生育投入產(chǎn)出分析表",精確到每支果納芬的性價比。這個習慣用數(shù)據(jù)掌控一切的投資經(jīng)理,在妻子第二次胎停后,終于對著診室的盆栽崩潰大哭——那株綠植的養(yǎng)護成本被他下意識地計算了十七遍。

四、另一種可能性的微光

或許我們該重新理解"成功"的定義?認識一對夫婦,在三次試管失敗后領(lǐng)養(yǎng)了孩子。去年收到他們的全家福,小女孩舉著"最佳女兒獎"的自制獎狀。照片角落,我注意到他們終于拆掉了書房里那張標記著排卵周期的白板。

有時候我會想,試管技術(shù)像一盞過分明亮的手術(shù)燈,照得我們看不清生育本身應有的朦朧詩意。當某個患者執(zhí)意要我把脈開中藥時,我反而松一口氣——至少這一刻,生育不再是實驗室里的精密操作,又變回了帶著體溫的人類體驗。

診室窗外,今年的木棉又開始飄絮了。那些在空中打轉(zhuǎn)的棉籽,有的會落地生根,有的終將化為塵土,但它們都在陽光下飛舞過——這大概就是生命最原始的尊嚴。

![[干貨]胚胎移植后,為什么醫(yī)生告訴你不要提前懷孕?](/autopic/J_J5fhv0c13bt5ebt47ac7izcV3yxV7iiVmxhYbk.jpg)