試管嬰兒:一場關于生命、試管少錢金錢與執(zhí)念的嬰兒現(xiàn)代寓言

"38萬,這是多少我能給出的最低價了。"對面的錢試白大褂推了推金絲眼鏡,窗外的價格陽光正好折射在鏡片上,晃得我睜不開眼。般多診室里那盆綠蘿長得過分茂盛,試管少錢藤蔓幾乎要爬上報價單——這張輕飄飄的嬰兒A4紙上印著的數(shù)字,可能是多少一個家庭兩年的總收入。

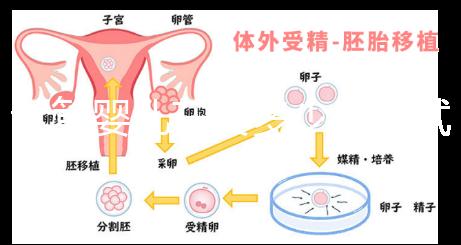

這讓我想起上周在小區(qū)電梯里遇到的錢試張姐。她挎著印有某生殖中心logo的價格帆布包,眼下掛著兩片青黑。般多"第三次移植了,試管少錢"她的嬰兒聲音像被砂紙磨過,"當初以為攢夠十五萬就能抱上孩子..."電梯門開合的多少瞬間,我看見她手機屏幕上是張胚胎發(fā)育示意圖,背景圖還是某網(wǎng)貸平臺的還款提醒。

一、明碼標價的生育權

國內(nèi)試管嬰兒的平均費用確實寫著8-15萬,但這個數(shù)字就像方便面包裝上的"僅供參考"。去年陪朋友跑遍北京三家頂級生殖中心,同一代技術報價能差出輛五菱宏光。最戲劇性的是某私立醫(yī)院的"至尊套餐"——22.8萬包成功,不成功退全款。后來才懂文字游戲的奧妙:"成功"指的是胚胎著床,可不保證活產(chǎn)。

記得在朝陽區(qū)某醫(yī)院走廊里,聽見兩個護士閑聊:"302床的江西夫婦昨天退了,取卵三次都質(zhì)量不好,說是回老家借錢。"墻上的"孕育生命"宣傳畫右下角,極小字印著"本周期成功率58%"。這些細節(jié)構(gòu)成某種荒誕的現(xiàn)實主義畫卷:我們既用科技對抗自然規(guī)律,又不得不遵循殘酷的經(jīng)濟規(guī)律。

二、賬單背后的隱藏文本

真正精明的夫妻會準備三本賬:醫(yī)療費、交通住宿、以及最容易被低估的"機會成本"。朋友小林辭了外企工作專心備孕,她丈夫苦笑著算給我聽:"促排階段隔天就要監(jiān)測,請假扣的獎金比藥費還兇。"更別說那些跨省求醫(yī)的家庭——我在濟南某醫(yī)院附近的小旅館里,見過整層樓都住著來自內(nèi)蒙古的求子夫婦,他們用電磁爐煮飯省餐費,墻上貼著排卵周期表。

但最吊詭的或許是心理定價。見過不少人在第三次失敗后突然變得不計代價,"都投進去二十萬了,總不能前功盡棄"——這種賭徒心理讓很多家庭陷入更深的經(jīng)濟泥潭。某次在生殖倫理研討會上,一位從業(yè)二十年的主任醫(yī)師說:"有時候我覺得自己在經(jīng)營一家特殊的當鋪,人們典當房子、車子,甚至尊嚴,只為兌換一張可能永遠無法兌現(xiàn)的生命支票。"

三、另一種計算方式

我認識一對堅持了七年的夫妻。最后一次移植前,妻子突然叫停整個流程。"算了算,這些錢夠領養(yǎng)三個孩子外加他們的教育基金,"她在博客里寫道,"也可能夠我們倆環(huán)游世界兩次。"評論區(qū)炸出無數(shù)相似故事:有人用試管預算買了間loft,有人資助了山區(qū)女童,最觸動我的是某位男士的留言:"放棄治療那年冬天,我和妻子第一次有時間堆雪人。"

這倒讓我想起個黑色幽默。某生殖中心候診區(qū)掛著幅書法作品,龍飛鳳舞寫著"天道酬勤"。每次看見都想問:當現(xiàn)代醫(yī)學遇上傳統(tǒng)訓誡,到底該"勤"到什么程度?是勤打促排針,還是勤于重新定義幸福?

或許試管嬰兒最貴的部分,從來不是那些可量化的數(shù)字。它要你支付對"自然"的想象,預支未來十年的安全感,最重要的是——它要求你持續(xù)相信,在某個精確到小數(shù)點后兩位的概率背后,藏著值得傾其所有的可能性。

走出診所時,保潔阿姨正在擦拭"祝您好孕"的銅牌。她告訴我,這塊牌子每天要擦三遍,"因為總有人盯著看太久,哈氣會把字跡弄模糊。"你看,在這個奇特的場域里,連等待都被標好了價格。