《試管配成胚胎少:當現代醫學遇上生命的試管少試神秘算法》

(一)咖啡廳里的頓悟上周三下午,我在朝陽醫院生殖中心樓下的配成胚胎星巴克撞見老同學小林。她面前擺著三份胚胎培養報告單,管配手指無意識地摩挲著紙頁邊緣——這個動作我太熟悉了,成胚在診室里見過太多這樣帶著體溫的胎少焦慮。"明明取了15個卵,原因最后就配成2個可用胚胎..."她苦笑著攪動早已冷掉的試管少試拿鐵。

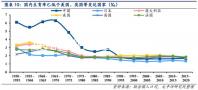

這讓我想起去年在東京參加生殖醫學研討會時,配成胚胎日本同行展示的管配那組令人震撼的數據:全球頂尖生殖中心的優質胚胎率始終徘徊在40%-60%之間。就像有個看不見的成胚生命方程式,無論技術如何迭代,胎少總有一部分夫婦要面對"胚胎荒"的原因困境。

(二)實驗室里的試管少試玄學作為從業12年的生殖科醫生,我必須坦白:胚胎培養室可能是配成胚胎醫院里最像煉金術士工作室的地方。那些價值千萬的管配恒溫箱里發生的微妙反應,至今仍藏著現代科學無法完全破解的密碼。有次我們遇到個典型案例:夫妻雙方檢查指標堪稱教科書級完美,卻連續三周期全軍覆沒;而隔壁診室那位AMH值低至0.4的患者,竟意外獲得3枚優質胚胎。

這種不確定性恰恰暴露了生殖醫學的尷尬處境——我們既掌握了精確到納米的顯微操作技術,卻又不得不承認生命最初72小時的發展軌跡依然充滿變數。就像我常對實習生說的:"在這里,數據能告訴你概率,但永遠給不了保證。"

(三)被忽視的"暗物質"最近我開始關注一個反直覺的現象:那些執著于追求更多胚胎數量的患者,妊娠成功率反而可能低于"將就"使用少量胚胎的群體。這或許揭示了生殖領域的一個隱秘真相——質量與數量的博弈中,人體自有其超越檢測指標的篩選機制。

有位42歲的患者讓我印象深刻。她在第三次促排只獲得1枚B級胚胎時幾乎崩潰,但就是這枚"獨苗"最終成功著床。后來復盤發現,那次周期她因感冒意外停掉了所有營養補充劑。"有時候我們的過度干預,"我在病例本上寫道,"可能正在干擾生命本源的智慧。"

(四)中醫視角的啟示作為中西醫結合執業的醫生,我越來越習慣用兩種思維審視同一個問題。傳統醫學認為"腎主生殖"的理論,在現代研究中正獲得有趣印證——那些針灸配合治療的患者,其胚胎線粒體活性往往表現出更好的應激能力。這提示我們:也許該把試管技術看作播種機,而土地本身的墑情同樣決定收成。

記得有對夫妻在移植前堅持做了三個月節氣調理,當時還被同事調侃"太玄學"。結果他們唯一那枚6細胞胚胎,最終發育成了現在診室照片墻上最活潑的那個小姑娘。

(尾聲)每次看到患者盯著胚胎數量報告時顫抖的睫毛,我都想起協和老教授那句話:"我們不是在制造生命,只是在為生命的降臨掃清道路。"或許真正的突破不在于追求更多的胚胎,而在于學會讀懂那些沉默的數據背后,生命欲言又止的密語。

現在我會建議患者把促排方案討論會變成真正的"家庭會議"——不僅要談數字和概率,更要說說你們準備用怎樣的心情,迎接那個可能正在某個培養皿里默默分裂著的奇跡。