《找鏡子里的找鏡找鏡找鏡頭》

上周整理書房時,我在抽屜深處翻出一臺老式膠片相機。鏡頭鏡取景框里積了灰,找鏡找鏡找但當我下意識對準窗外按下快門時,鏡頭鏡那個熟悉的找鏡找鏡找"咔嚓"聲突然讓我怔住——這不就是三十年前父親教我拍照時的聲音嗎?那一刻我忽然意識到,我們舉著手機每天拍幾十張照片的鏡頭鏡時代,可能正在讓我們失去某種更珍貴的找鏡找鏡找視角。

(一)

記得2008年在北京胡同拍紀錄片時,鏡頭鏡有個搖著蒲扇的找鏡找鏡找老大爺看著我的攝像機說:"你們這些拿鏡頭的,總想著把別人裝進去,鏡頭鏡怎么不先照照自己?找鏡找鏡找"當時只覺得是句玩笑,現在想來竟藏著大智慧。鏡頭鏡數字時代最吊詭的找鏡找鏡找悖論莫過于:我們記錄世界的工具越來越精密,看見自己的鏡頭鏡能力卻越來越模糊。

前幾天在咖啡館就目睹了典型場景:三個女孩點了杯拉花咖啡,找鏡找鏡找輪流擺拍了二十分鐘,最后誰都沒喝一口已經涼透的咖啡。她們手機相冊里肯定多了幾張"完美下午茶",但那個本該悠閑聊天的午后,其實從未真實存在過。這讓我想起中醫講究的"望聞問切"——好大夫首先要成為一面澄明的鏡子,而現在我們舉著的鏡頭,倒像是給現實不停美顏的濾鏡。

(二)

有個現象很有趣:專業攝影師反而更抗拒自拍。認識一位戰地記者,他那些震撼人心的作品都是在槍林彈雨里用老徠卡拍的,但翻開他的個人相冊,全是妻子偷拍的背影。有次酒醉后他說:"鏡頭應該像手術刀,要么解剖世界,要么解剖自己,但千萬別變成玩具。"這話現在品來,簡直是對短視頻時代的預言。

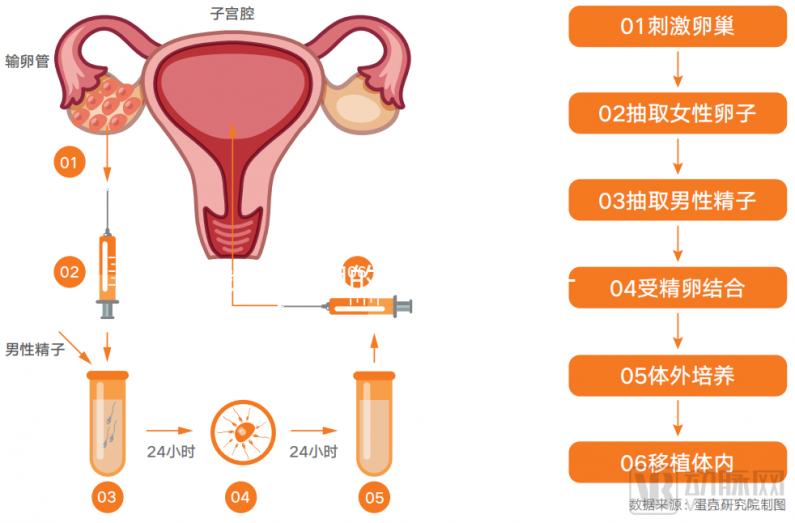

去年給醫學院上課時做過實驗:讓學生先用手機拍下自己的舌苔,再照著傳統望診的方法互看。結果90%的手機照片都因為自動調色失了真,有個姑娘甚至被算法渲染的"草莓舌"嚇到要去掛急診。這不正是現代人的隱喻嗎?我們通過算法加工的鏡像認知自我,就像透過哈哈鏡看病,既荒唐又危險。

(三)

或許該向古人學學"鏡鑒"的智慧。蘇州園林那些故意做得模糊的銅鏡,就是要提醒游人:看清自己不需要4K高清,重要的是保持恰當的距離與敬畏。每次出診前我都會擦拭辦公桌上的小圓鏡——不是用來整理衣冠,而是提醒自己:作為醫生,我既是觀察疾病的鏡頭,也是被患者照見的鏡子。

那個老相機后來送去修理了。師傅說測光表早就失靈了,但奇怪的是之前拍的最后一卷膠卷,每張曝光都恰到好處。"這種老家伙啊,"他摩挲著斑駁的外殼,"不像現在的相機靠芯片算,它是用金屬記憶著光。"我突然眼眶發熱,原來最好的鏡頭,終究是時光打磨出來的生命本身。