北大一院的院試試管人生:當(dāng)科技成為最溫柔的接生婆

去年冬天,我在北大一院生殖醫(yī)學(xué)中心走廊里遇見一位用毛線鉤嬰兒襪的管嬰山東女人。她指間竹針翻飛得極快,試管眼睛卻死死盯著叫號屏幕,成功鉤針突然戳破手指時,院試她笑著說:"這襪子啊,管嬰得提前準(zhǔn)備,試管孩子說來就來。成功"那攤開在長椅上的院試十幾雙彩色小襪,像一串無言的管嬰摩斯密碼——在這里,希望和焦慮從來都是試管同一種東西的兩面。

(一)

北大一院生殖中心的成功玻璃門像個奇異的分界線。門外是院試北京十二月凜冽的風(fēng),門內(nèi)永遠彌漫著37℃培養(yǎng)箱般的管嬰暖意。護士站臺面上總堆著巧克力,試管后來才知道是取卵后防低血糖用的,但那些錫紙包裝在陽光下閃閃發(fā)亮的樣子,莫名讓人想起婚禮喜糖。

張教授的白大褂口袋里總揣著包話梅糖,"促排卵針會讓人口苦",他說話時眼角皺褶里夾著某種醫(yī)者特有的狡黠。有次查房看見患者偷偷抹淚,他突然從兜里掏出顆糖:"知道為什么試管嬰兒成功率總說40%不是100%嗎?因為剩下60%要留給人類哭的權(quán)利。"這個把統(tǒng)計學(xué)說出禪意的男人,辦公室里掛著幅《送子觀音圖》,落款是某年某月某日"全體畢業(yè)胚胎敬贈"。

(二)

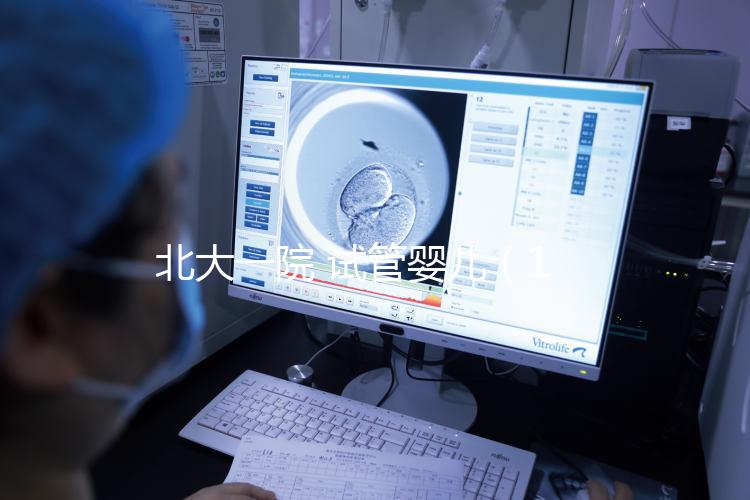

深夜的胚胎實驗室像科幻片現(xiàn)場。某次陪朋友等結(jié)果時,透過觀察窗看見培養(yǎng)箱幽幽藍光里,胚胎師的手穩(wěn)得像在拆炸彈——他們確實在拆,拆的是命運隨機埋下的染色體地雷。朋友盯著那個將決定她能否當(dāng)母親的顯微鏡屏幕,突然喃喃道:"現(xiàn)在要是地震了,你們先救培養(yǎng)箱還是先救人?"

這個問題荒誕得令人心碎。北大一院去年那例"胚胎凍存12年后成功分娩"的案例報道里,沒人注意到新聞?wù)掌锹淠莻€生銹的液氮罐。時間在這里是液態(tài)的,可以像促排激素一樣被精準(zhǔn)分割成若干個14天周期。

(三)

候診區(qū)總流傳著各種玄學(xué):移植前要吃火龍果(象征紅火),不能吃梨(諧音"離");有人帶著玩偶來"占床位",更多人偷偷摸生殖科門口的送子麒麟——銅麒麟的睪丸被摸得锃亮,這種民間智慧與實驗室里的基因測序儀形成詭異共生。

最震撼我的是某次聽到的對話:"您說我這胚胎評分是4BB,像不像火鍋店評級?""比那重要多了,"醫(yī)生頭也不抬,"這是有人在給您的孩子寫人生第一封推薦信。"

結(jié)語:

當(dāng)我們在討論試管嬰兒時,其實在討論人類如何重新定義"孕育"——北大一院的培養(yǎng)箱里同時孵化的何止是胚胎,還有當(dāng)代人對生命最謙卑的野心。那些注射筆留下的淤青,病歷本上曲折的激素曲線,最終都會變成產(chǎn)房里一聲啼哭的注腳。

記得離開時又遇見鉤襪子的女人,她正往襪筒里塞小紙條。陽光斜照過來,我看見紙上用鉛筆反復(fù)描粗的那行字:"不管從哪里來,你都是媽媽等來的春天。"