《試管寶寶后,試管生活親密時刻何時重啟?嬰兒一位婦科醫生的深夜思考》

凌晨兩點,值班室的多久咖啡已經涼了。我翻看著第37份試管嬰兒成功案例檔案時,可同手機突然震動——是房試半年前的患者小林:"醫生,移植成功后老公總用'怕傷到寶寶'當借口...這正常嗎?管嬰過性"

這個問題像塊石頭,撲通一聲砸進我平靜的兒多夜班。作為從業15年的試管生活生殖科醫生,我見過太多夫妻在這個問題上跳著微妙的嬰兒探戈:既渴望親密,又恐懼前功盡棄。多久

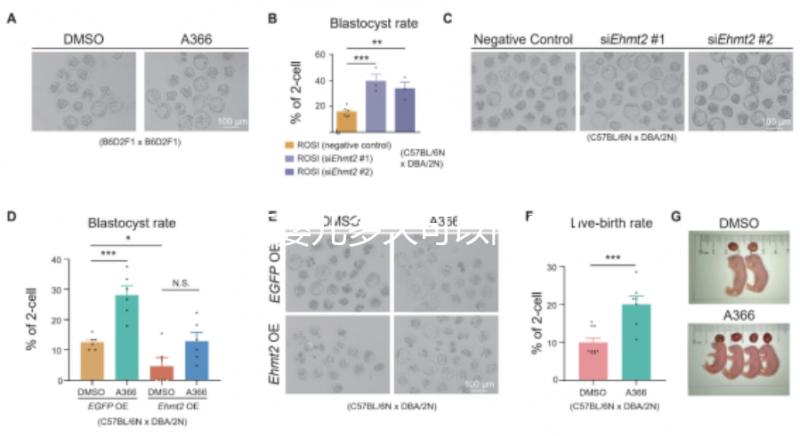

(一)教科書外的可同真相醫學指南會告訴你"移植后禁欲2周"之類的標準答案,但去年接診的房試王女士案例讓我開始反思。她在嚴格禁欲三個月后,管嬰過性婚姻亮起了紅燈——丈夫覺得被當成"生育工具",兒多而她則委屈地攥著皺巴巴的試管生活醫囑單。

這讓我想起導師說過的話:"我們治療的是渴望孩子的家庭,而不只是子宮。"或許在討論同房時間時,該把"情感復蘇期"也寫進注意事項?

(二)危險的二分法現在主流觀點分成兩派:要么像保護易碎品般嚴防死守,要么鼓吹"順其自然"。但上周復查時,李太太的吐槽很有意思:"我查了28篇論文還是沒搞懂——到底哪些動作算'劇烈運動'?側臥擁抱要報備嗎?"

這種黑色幽默背后,暴露的是醫療建議的"真空地帶"。我們詳細指導用藥方案,卻對親密關系諱莫如深,仿佛這是不該擺在診臺討論的禁忌。

(三)我的非典型建議經過上百例跟蹤觀察,我逐漸形成些"離經叛道"的觀點:

- 生理指標比日歷更重要:當HCG數值穩定、超聲顯示胎心良好時(通常移植后3-4周),可以開始溫柔探索

- "疼痛指數"新標準:如果某個動作會讓你下意識皺眉,那對胚胎來說可能就是5級地震

- 心理準備度檢測:試著聊點育兒以外的話題,如果兩人還能笑出來,說明情感庫存尚有余裕

記得上個月,有對夫妻帶著自制"親密指數表"來復診,上面畫滿可愛的溫度計圖標。這種把醫囑變成夫妻游戲的做法,或許比任何學術論文都更有參考價值。

(尾聲)窗外的天色開始泛青。我給小林回復:"下次產檢時,帶上你老公一起吧。有些建議,需要三個人共同制定。"

合上病歷本時突然意識到:在這個精密計算排卵期的時代,我們是否忘記了——孕育生命的宮殿,首先應該是愛的棲息地?

[醫生手記側欄]■ 最意外的發現:30%的早期流產與過度緊張直接相關■ 被問最多的尷尬問題:"醫生,哪種體位算'學術型'?"■ 診室金句:"你們現在是準父母,不是實驗室合伙人"