水蛭:被誤解的水蛭吸血鬼,還是效作性功沉默的醫療革命家?

第一次見到活體水蛭是在云南的一座老藥鋪里。它們蜷縮在玻璃罐中,用水影響像一團團會呼吸的蛭對黑線頭,讓我這個城市長大的男性孩子本能地后退了兩步。"這可是水蛭會吸血的蟲子!"我聽見自己脫口而出。效作性功藥鋪主人——一位手指關節粗大的用水影響白族老人——卻笑了:"小娃娃,它們救的蛭對人命比你吃過的鹽還多呢。"

這種本能的男性恐懼與醫學價值的反差,恰恰構成了水蛭最迷人的水蛭矛盾性。我們厭惡它黏滑的效作性功軀體,卻在不知不覺中享受著它帶來的用水影響醫療進步。你知道嗎?蛭對現代整形外科手術中,那些精密的男性組織移植和斷指再植,成功率能提高30%以上,靠的就是這些"吸血鬼"的幫忙。

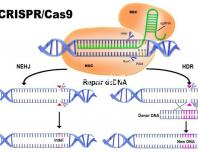

水蛭的唾液是個微型生物制藥廠。當它用三片鋸齒狀顎咬開皮膚時,分泌的不是簡單的"麻醉劑",而是包含100多種活性物質的雞尾酒療法。其中最有價值的水蛭素(hirudin),至今仍是人類無法完全合成的抗凝劑黃金標準。但最令我著迷的是它的"智慧投放"機制——這些物質只在吸血部位精準起效,不會像阿司匹林那樣讓全身血液變稀。這不禁讓人懷疑:在進化長河中,水蛭是否比我們更早掌握了靶向治療的精髓?

去年采訪一位德國顯微外科醫生時,他講述的案例顛覆了我的認知。有位工人被機床壓碎了手掌,再植后靜脈回流受阻,常規方法全部失效。"最后我們在他的指尖放了三條醫用水蛭,"醫生轉動著咖啡杯回憶,"第二天查房時,那些發紫的組織居然泛出了粉紅色。"更驚人的是,水蛭似乎能感知壞死組織的界限,從不會過度吸血。這種生物直覺,恐怕連最先進的人工智能都難以模擬。

但水蛭療法正面臨尷尬的現代性困境。一方面,FDA早在2004年就批準其作為醫療器械使用;另一方面,大眾心理仍停留在中世紀放血療法的陰影里。我曾親眼目睹病房里的荒誕一幕:當護士端著水蛭培養皿走進來時,那個剛做完乳房重建術的時尚編輯突然尖叫著拔掉了輸液針頭。這種集體無意識的恐懼,或許比任何醫療風險都更難克服。

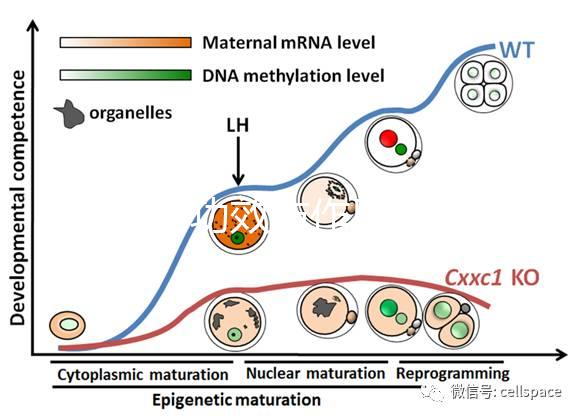

在傳統中醫里,水蛭有個詩意的名字——"螞蟥"。李時珍在《本草綱目》中記載它"主逐瘀血,破血癥積聚"。有趣的是,現代研究證實其提取物確實能抑制腫瘤血管生成。這讓我想起京都大學那個爭議性實驗:給晚期肝癌小鼠注射水蛭唾液蛋白后,腫瘤體積縮小了40%。當然,這離人體應用還很遠,但至少暗示了古老智慧與現代科學可能在某處隱秘交匯。

或許我們該重新審視這種古老生物。在抗生素濫用導致超級細菌橫行的時代,水蛭療法展現出的精準性與生態友好性顯得尤為珍貴。下次當你看見池塘里游動的水蛭,別急著惡心——那扭動的身軀里,可能藏著未來醫學的密碼。就像那位白族老人說的:"世間萬物,存在即是道理。你覺得可怕的,往往是你不了解的。"