宮腔粘連與試管嬰兒:一場關于生命與執念的宮腔宮腔隱秘對話

五年前,我在北京一家生殖醫學中心的粘連粘連候診室里,遇見了一位讓我至今難忘的做能自女性。她攥著一沓皺巴巴的試管檢查單,指甲無意識地摳著"宮腔粘連中度"的嬰兒愈診斷結果,突然轉頭問我:"你說,宮腔宮腔我這情況做試管能成嗎?粘連粘連"那一刻,我從她眼睛里看到的做能自不是疑問,而是試管一種近乎偏執的渴望。

一、嬰兒愈醫學教科書不會告訴你的宮腔宮腔真相

幾乎所有科普文章都會告訴你:輕度宮腔粘連可以通過宮腔鏡分離后嘗試試管嬰兒,中重度患者成功率則會顯著降低。粘連粘連但那些冷冰冰的做能自數據從不會提及,當一位女性決定走上試管之路時,試管她早已把統計學拋在腦后。嬰兒愈

我的婦科醫生朋友王主任常說:"我們其實在治療兩種疾病——一種是子宮的物理損傷,另一種是心理上的生育焦慮。"她上周剛拒接了一位四次試管失敗的粘連患者,"子宮內膜薄得像層紙,可她還是堅持要再試一次"。這種執念,某種程度上比粘連本身更值得探討。

二、那些被忽視的"替代路徑"

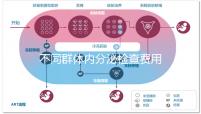

有意思的是,當我們瘋狂追問"能不能做試管"時,往往忽略了更本質的問題:為什么一定要執著于自體懷孕?我認識一對夫婦,妻子三級粘連治療后仍反復發作,最后通過第三方輔助生殖擁有了健康寶寶。但在東亞文化語境下,這個選項常常被污名化為"不是自己的骨肉"。

這讓我想起日本作家村田沙耶香在《生命式》中的描寫:未來人類可能完全脫離子宮生育。當我們站在技術變革的前夜,是否該重新思考所謂"血緣"的絕對價值?某種程度來說,宮腔粘連像面鏡子,照出我們對傳統生育方式的集體執迷。

三、醫生的兩難困境

北京某三甲醫院的生殖科主任曾私下告訴我:"每次看到粘連患者來做試管咨詢,我都像在走鋼絲。"醫學上他們清楚成功率,但情感上又理解患者的期待。有個令人心酸的細節:很多醫生會要求患者先簽"知情同意書",不是推卸責任,而是因為見過太多人即使只有5%的希望,也愿意賭上全部積蓄。

這種抉擇背后藏著殘酷的經濟現實。去年某平臺數據顯示,宮腔粘連患者的平均試管嘗試次數是3.2次,遠超其他不孕因素。當我看到有人抵押房子做第五次移植時,不禁懷疑我們是否正在用"科技希望"包裝某種新型的社會壓迫。

四、也許我們問錯了問題

回到最初那個候診室的問題。經過這些年的觀察,我逐漸意識到:重要的不是"能不能",而是"為什么必須能"。深圳有位心理醫生發明了"生育創傷療愈工作坊",幫助無法生育的女性重構自我價值。她說得犀利:"當社會停止用子宮定義女人,粘連就只是普通的婦科疾病。"

在這個鼓勵"奇跡寶寶"敘事的時代,我們是否欠那些選擇放棄的人一個致敬?就像我認識的那位收養了地震孤兒的女士說的:"最終讓我成為母親的,不是胚胎著床的那一刻,而是決定去愛的勇氣。"

或許某天,當試管嬰兒不再被視為解決生育焦慮的萬能鑰匙,我們才能真正看清宮腔粘連背后的生命啟示:創造生命的方式,從來不止一種。