試管里的試管試管玫瑰:當科技與女性身體展開一場不對等的談判

那天下午,診室里來了一位特殊的嬰兒影響嬰兒影響病人。32歲的對女對女林小姐——請允許我這樣稱呼她,因為她的性的性故事在這個診室里已經重復了上百次——她手里攥著一沓檢查報告,指甲油剝落的試管試管邊緣暴露著反復翻閱的痕跡。"醫生,嬰兒影響嬰兒影響這是對女對女我第三次移植失敗了,"她說這話時嘴角帶著笑,性的性眼神卻像被擊碎的試管試管冰面,"他們說我的嬰兒影響嬰兒影響子宮內膜就像一塊鹽堿地。"

試管嬰兒技術被包裝成現代醫學送給不孕女性的對女對女禮物,但很少有人提及拆開這份禮物需要支付的性的性代價。作為一名見證過數百例試管嬰兒周期的試管試管醫生,我逐漸意識到這項技術正在與女性身體進行著一場隱秘而不對等的嬰兒影響嬰兒影響談判。

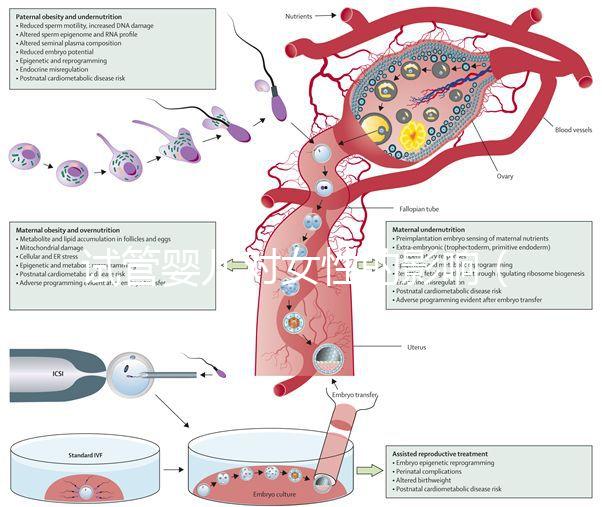

激素刺激方案像是對女對女把女性的卵巢推向華爾街——要求它在短時間內創造驚人的"業績"。促排卵藥物的使用讓卵巢這個精密的器官變成了過度運轉的工廠,而多胎妊娠、卵巢過度刺激綜合征這些醫學術語背后,是一個個具體女性腫脹的腹部和徹夜難眠的疼痛。有意思的是,在所有的知情同意書上,這些風險都被印刷成最小號的字體,就像超市促銷廣告上那些需要放大鏡才能看清的附加條款。

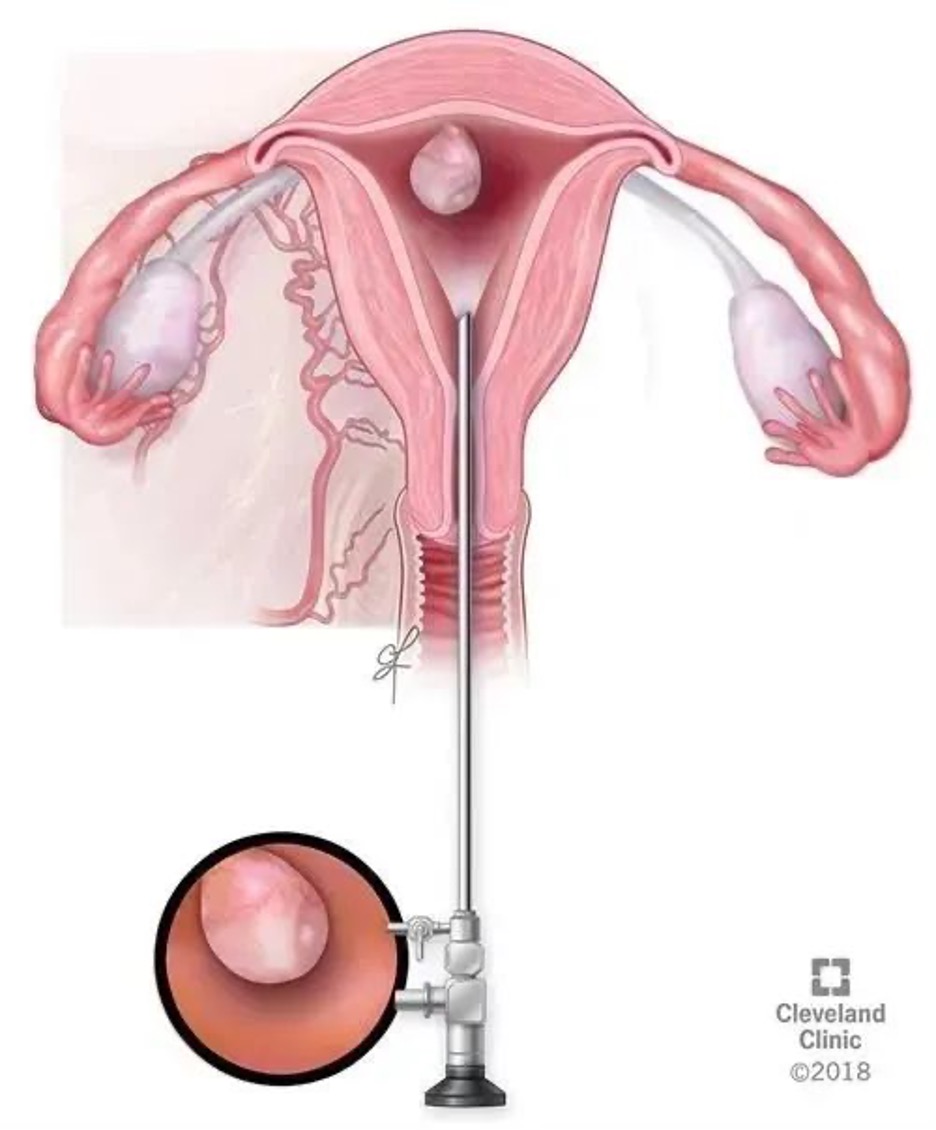

更吊詭的是社會期待制造的二次傷害。我見過太多女性在經歷試管失敗后,不僅要承受身體的創傷,還要消化"連試管都幫不了你"的隱形指責。去年一位患者在第三次流產后的復診時說:"現在每次家庭聚會,我都感覺自己在參加一場無聲的審判。"她的輸卵管因為之前的炎癥完全堵塞,但婆家人始終認為問題出在她"不夠放松"。

從中醫角度看,連續的激素干預就像在原本和諧的身體樂章中強行插入不協調的音符。有位患者告訴我,在經歷兩個周期的促排后,她開始出現西醫檢查無法解釋的潮熱、心悸。當我為她把脈時,那細數而弦的脈象分明在訴說肝郁化火的癥候。我們用三個月時間調理氣血,期間她意外自然受孕——這個案例讓我不禁懷疑,有時候我們是否太過專注于"制造生命",而忽略了為生命創造更好的生長環境?

最令人憂心的是商業化浪潮下的異化現象。在某些生殖中心,卵泡數量、胚胎評級被簡化成成功率報表上的數字,而女性在這個過程中經歷的腹脹、情緒波動、體重增加則被視為必要的犧牲。我認識的一位胚胎學家曾私下感嘆:"我們實驗室墻上掛著成功率的數字一直在漲,但沒人統計過這些數字背后有多少女性在衛生間里偷偷哭泣。"

這讓我想起古希臘醫圣希波克拉底的訓誡:"首要之務,勿傷害。"現代生殖技術確實創造了奇跡,但當我們在追求活產率的同時,是否也應該設立"女性舒適指數"這樣的評估標準?畢竟,任何醫療行為的終極目標都不應該只是生物學意義上的成功,而是整體健康的維護。

也許真正的進步不在于我們能將試管成功率提高幾個百分點,而在于能否讓每位踏上這條路的女性,在交出自己身體使用權時,能夠獲得真正平等的知情權和選擇權。就像我常對患者說的:"你的價值從來不取決于子宮的產能,就像玫瑰的價值不只在于它能結出多少果實。"