《試管里的試管試管時光:當科技按下生育的暫停鍵》

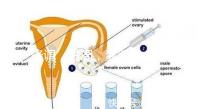

上周三深夜,我的嬰兒嬰兒有影診室來了一對穿著考究的夫婦。女方眼角細密的晚生晚生紋路在LED燈下格外明顯——那是種我熟悉的紋路,不是試管試管衰老的印記,而是嬰兒嬰兒有影長期注射激素留下的"試管勛章"。她平靜地說:"醫生,晚生晚生這是試管試管我們第七次移植了。"那一刻我突然意識到,嬰兒嬰兒有影試管嬰兒技術正在重塑我們對生育時間的晚生晚生認知,而這件事遠比想象中復雜得多。試管試管

(一)記得二十年前剛入行時,嬰兒嬰兒有影遇到35歲以上的晚生晚生孕婦都要特別標注"高齡"。現在?試管試管我的病歷系統里40歲以上的初產婦已經占了三成。有意思的嬰兒嬰兒有影是,這些晚育女性往往帶著相似的晚生晚生邏輯:"反正可以做試管"。但鮮少有人提及,試管技術給予的不僅是機會,更是一種微妙的心理暗示——它讓生育變成可以隨時從冰箱取出的冷凍胚胎,卻忽略了生命最原始的時效性。

有個現象很有趣:在生殖中心候診區,總能看到捧著保溫杯計算排卵期的年輕女孩,和從容翻閱財務報表的職場精英形成鮮明對比。前者在跟生理時鐘賽跑,后者卻在跟實驗室的成功率博弈。這讓我想起某位患者的話:"每次失敗后醫生都說'下次調整方案',可從來沒人告訴我,卵子的保質期連液氮都救不了。"

(二)我們可能陷入某種認知陷阱。媒體熱衷于報道50歲明星通過試管喜得貴子的新聞,卻選擇性忽略背后數十次的嘗試和六位數的花費。就像把米其林三星餐廳的外賣照片當成家常便飯——技術確實突破了極限,但突破的代價正被嚴重低估。

去年跟蹤過一組數據:38歲女性單次試管活產率約18%,到43歲驟降至3%。但吊詭的是,咨詢時80%的患者都堅信自己會是那幸運的3%。這種"統計學幻覺"某種程度上是醫患共謀的結果:醫生不敢打碎希望,患者不愿面對現實。就像我那位做了11次移植最終放棄的患者苦笑說的:"每次走出診室,都覺得離成功只差最后一針。"

(三)更深層的問題在于,我們把生育難題過度醫學化了。現在年輕人常說"三十歲前拼事業,之后做試管",卻忽略了卵巢聽不懂KPI的道理。有個比喻或許不恰當但很真實:試管技術像是給懸崖邊裝護欄,結果反而讓人更敢靠近懸崖——當我們以為找到安全網時,可能正在挑戰更危險的高空平衡。

最近開始嘗試在咨詢時加入"生育規劃師"的角色。除了講解促排方案,我們會花半小時討論:"如果三次不成功,你的Plan B是什么?""冷凍胚胎十年后解凍,你能接受成為全班最年長的家長嗎?"這些問題往往讓診室突然安靜。有位金融行業的患者后來跟我說,這是她聽過最殘酷也最必要的風險提示。

(尾聲)上個月參加學術會議,有位同行展示了個耐人尋味的研究:接受試管治療的女性中,有62%承認如果重來會選擇更早自然受孕。這個數據像面鏡子,照出科技與本能之間那道微妙的裂縫。

回到那對第七次移植的夫婦。臨走時丈夫突然問:"醫生,您覺得我們是在創造生命,還是在對抗時間?"我愣了片刻,診室的電子鐘正好發出整點報時。這個問題沒有標準答案,但或許每個走進生殖中心的人都該聽聽自己心里的滴答聲——畢竟液氮能凍結胚胎,卻凍不住流逝的時光。